论春节习俗的地域差异与文化特色

春节是中国最重要的传统节日之一,它承载了丰富的文化内涵和历史传承。每年的农历正月初一,家家户户都会迎来这一具有浓厚地域特色的节日。然而,春节的习俗因地域不同而各具特色,这种差异不仅体现在庆祝方式上,还在饮食、活动等方面展现出各地的文化特色。本文将结合传统典籍,通过两个历史案例和一个现代传承,探讨春节习俗的地域差异与文化特色。

春节的起源:农耕与天文的结合

春节作为农历新年的开始,起源与中国的农耕文明密切相关。古人通过观察天象和季节变化,发现冬至后太阳逐渐回升,万物复苏。这一现象不仅象征着春天的到来,也意味着一年新的开始。因此,春节的设立与农业生产周期密切联系,尤其是冬季的寒冷和春季的温暖象征着自然的更替。许多地区将此视为祭祀活动的开始,进行拜祭祖先、祈求丰收等传统仪式。

在天文角度上,春节的日期与黄历密切相关,是根据天文推算确定的。传统的“二十四节气”是农业社会的重要标尺,而春节恰逢“大寒”与“立春”之间,正是天文与农耕结合的产物,体现了人们对自然变化的敏感与尊重。

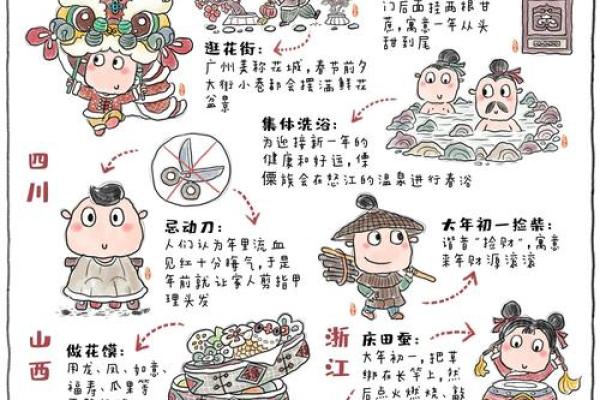

传统习俗:地域差异中的饮食与活动

春节的习俗因地域不同而呈现出鲜明的差异。例如,在北方地区,春节期间最常见的食物是饺子,尤其是在除夕夜吃饺子已经成为一种传统。饺子的形状像元宝,寓意着新的一年财运亨通。与此不同,南方地区则以年糕、汤圆为春节的代表性食品。年糕象征着“年年高升”,汤圆则代表着团圆与幸福。因此,春节的饮食差异不仅体现了地域特色,也寄托了人们对未来的美好愿望。

除了饮食,春节期间的活动也是地方特色鲜明的体现。在江南一带,春节期间的“舞龙灯”和“放烟花”是非常重要的传统活动,尤其是元宵节时分,舞龙舞狮更是必不可少的节目。南方地区的春节更侧重于家族的团聚与亲友之间的走访,常常伴随着丰富的文娱活动。而在北方地区,春节期间的“贴春联”和“放鞭炮”则显得尤为热烈,春联不仅装饰了家门,寄托着新一年的美好愿望,还具有驱邪祈福的功能。放鞭炮的习惯则有着驱逐“年兽”的寓意,这也是春节习俗中不可或缺的一部分。

明清时期的春节演变

明清时期是春节习俗逐渐固定化的重要阶段。当时的春节习俗已经融入了许多民间信仰和社会活动。如清朝时期,春节的仪式十分讲究,宫廷内外都进行大规模的祭祀活动,民间也普遍会举行拜年、祭祖等仪式。这一时期,春节的传统习俗逐渐从朝廷流传到民间,特别是在民间的庙会活动中,春节成为了民众表达祈福与祝愿的重要时刻。同时,春节的饮食文化也得到了广泛的传承和发展,各种地方特色食品开始流行。

南北方春节差异的形成

南北方的春节差异可以追溯到古代的政治、文化和地理因素。南方地区受湿润气候的影响,年糕和汤圆的传统由来已久,它们的主要成分是糯米,符合当地人们的饮食习惯。相比之下,北方的饺子和面条则更符合干燥的气候条件,且便于储存和制作。南北方的春节活动也有所不同,南方的庙会和龙舟竞渡常常成为春节的一部分,而北方则以冰雪为背景,进行滑雪、堆雪人等冬季活动。两地的春节差异反映了各地气候、资源和文化背景的差异。

春节在海外的影响

随着中国移民的遍布全球,春节的习俗也在海外得到了传承和发展。在东南亚,尤其是在新加坡、马来西亚等地,春节已经成为了当地重要的文化节日之一。尽管这些地区的春节习俗与中国大陆有所不同,但依然保持着许多传统元素,如舞狮、放鞭炮、拜年等活动。同时,现代社会的春节庆祝活动也逐渐融入了西方文化元素,例如在一些西方国家,春节成为了亚洲文化节的一部分,吸引了更多的非华裔民众参与其中。这种跨文化的交流与融合,不仅促进了春节文化的传播,也让世界各地的人们感受到春节独特的魅力。

春节作为中华文化的重要象征,不仅在中国国内各地展现出独特的地域特色,也随着移民的脚步传播到世界各地,成为了全球范围内共同庆祝的节日。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气