法定节日放假带来的节庆气氛与乡土文化的交融

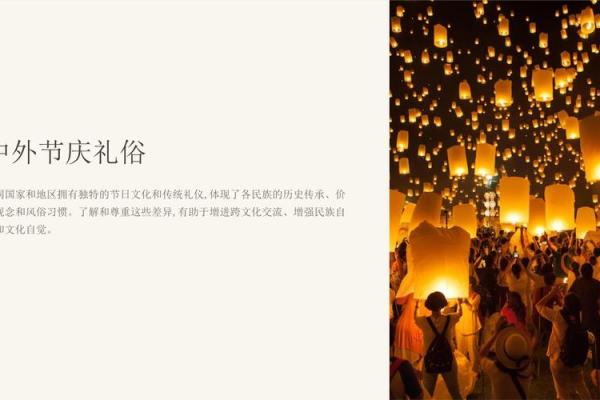

随着法定节假日的到来,人们的生活节奏得到了调整,许多人从繁忙的工作中暂时解脱出来,开始与家人团聚、参加各种活动,这些节庆气氛的背后,与深厚的乡土文化交织在一起,展现了中国传统节日的独特魅力。每一个节日都承载着丰富的历史文化和民俗传承,在这些日子里,既能感受到古老的农耕文化与天文知识的智慧,又能体验到代代相传的传统习俗。

农耕文化与节日起源

中国传统节日的起源与农业生产密切相关,尤其是与农耕文化有着深厚的联系。农耕文明的兴盛,赋予了节日文化特有的节令性质。节日多与四季变化、农时节点紧密相连。例如,春节这一传统节日便来源于古代的“岁首”祭祀活动,古人根据天文变化,决定适宜播种的时节,春节正是迎接春天到来的时刻。农耕社会注重天文和自然变化,节日因此成为了人与自然和谐共生的象征。

历史上,农耕社会的生产方式要求人们密切关注天象变化,节令变化决定了农作物的播种与收成。大雪节气、清明节气等,都是农民在一年的劳作中重要的时间节点。节日气氛不仅是对自然周期的纪念,也是对土地和丰收的感恩。这些节日使得传统文化与乡土风情紧密结合,成为了家族、乡村、社区共同的文化记忆。

传统习俗与节庆活动

节日的庆祝往往伴随着一系列传统习俗,饮食和活动构成了节日气氛的重要组成部分。从年夜饭到端午的粽子,再到中秋的月饼,节日的饮食背后都有着丰富的文化寓意。以春节为例,家家户户的年夜饭不仅是家族团聚的时刻,更是对祖先的祭奠和对未来一年的祝福。年饭中的饺子、鱼、年糕等食物,象征着团圆、富贵和吉祥。这些习俗不仅反映了人们对自然规律的尊重,还通过一代代的传承形成了节庆的文化密码。

除了饮食,节日活动也是传统习俗的重要内容。春节时,舞龙舞狮、放鞭炮、写春联等活动,不仅增添了节日的喜庆气氛,也展示了民族的精神风貌。端午节的赛龙舟,源自古代的驱邪避灾习俗,至今仍是许多地方的盛大庆典。中秋节则通过赏月、吃月饼等活动表达了对亲人团聚的向往,以及对天上月亮的敬仰。

历史案例:春节的文化渊源

春节,作为中国最重要的传统节日之一,其历史可追溯至几千年前的古代祭祀活动。根据《礼记》中的记载,春节起源于古代“岁时祭”,它是人们在迎接新春之际,举行祭天、祭祖等活动,以祈求丰收与安康。春节不仅仅是农事安排的一部分,更有着浓厚的文化象征意义,它展示了对天地自然的敬畏和对祖先的缅怀。

春节期间,传统的活动例如扫尘、挂灯笼、贴春联等,都是为了祈求新的一年能够远离厄运,迎来好运。尤其是春节的团圆饭,更是每个家庭在这一特殊时刻的必备仪式,它体现了中国人对家庭和谐的重视,也与古代祭祖的习俗紧密相连。

历史案例:端午节的文化背景

端午节是中国传统的农历节日之一,其起源有着丰富的文化背景。《史记·屈原列传》记载,端午节的庆祝活动源于纪念伟大的爱国诗人屈原。每年端午节,民间便会通过赛龙舟、吃粽子等方式来纪念屈原的忠诚与勇气。端午节不仅仅是为纪念屈原,还包含了驱邪避灾的文化含义。粽子作为端午节的传统食品,其形状和糯米的食材,均有着驱邪保平安的象征。

通过这些节庆活动,人们不仅表达对历史人物的敬仰,更承载了对自然界的尊重和祈福的愿望。端午节,作为农耕社会与节令相结合的节日,反映了古人通过节庆活动与自然进行对话的智慧。

节日文化的延续与创新

随着时代的发展,传统节日的庆祝方式发生了变化,但其文化内涵依旧得到了传承与发扬。现代社会中的节日庆祝活动不仅仅停留在传统习俗的继承上,还融入了更多创新元素。比如,春节期间,除了传统的家庭团聚和年夜饭,人们还通过现代传媒手段传播节日文化,春节联欢晚会已成为中国最具代表性的文化活动之一。

同时,随着跨国文化的交流和互联网的普及,许多现代年轻人也开始通过社交媒体分享节日的祝福和庆祝活动,这些创新的方式使得传统节日的文化焕发了新的生机。节日文化的现代传承,正是通过对传统文化的创新诠释,展示了节日气氛与乡土文化的深度融合。

起名大全

最近更新

- 今天适合住宅装修吗 2025年9月17日是不是住宅装修好日子

- 今天适合嫁娶吗 2025年9月17日嫁娶吉日吗

- 今天适合入殓吗 2025年9月17日入殓是好日子吗

- 今天适合亲戚走访吗 2025年9月17日亲戚走访行不行是好日子吗

- 今天适合修堤坝吗 2025年9月17日修堤坝日子好吗

- 今天适合分开居住吗 2025年9月17日分开居住当天黄历吉日吗

- 今天适合丧事办理吗 2025年9月17日丧事办理当天可不可以

- 今天适合建桥梁吗 2025年9月17日建桥梁是适合的吉日吗

- 今天适合丧礼举办吗 2025年9月17日是不是丧礼举办最合适的日子

- 今天适合剃头吗 2025年9月17日对于剃头来说是不是黄道吉日

- 今天适合办喜酒吗 2025年9月17日办喜酒是不是适合的好日子

- 今天适合建造仓库吗 2025年9月17日建造仓库当天黄历吉日吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气