立夏时节的生活艺术:如何调适节令变化带来的影响

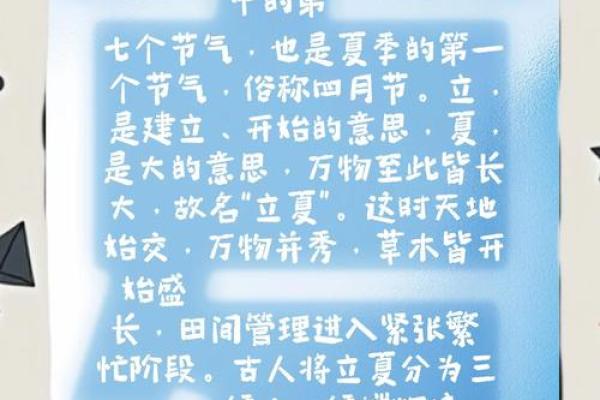

立夏是二十四节气中的第七个节气,标志着夏季的开始。此时,阳气渐盛,万物生长。立夏不仅是农耕文化的重要节气,也是天文现象的体现。自古以来,立夏时节便伴随着丰富的传统习俗,这些习俗不仅调节了人们的日常生活,还与自然的变化相互融合。适应这一季节的变化,对于人们来说是一种生活艺术,涉及饮食、活动等方面的调节。以下将从历史和现代两个角度,探讨如何在立夏时节调适节令变化带来的影响。

起源:农耕与天文

立夏的起源可追溯到古代农耕社会。农民根据天象变化安排耕作,立夏标志着气温的升高,夏季的农业活动逐渐展开。在天文上,立夏是太阳到达黄经45°时,昼长夜短,阳光充足,适合植物的生长。这时,农民开始忙于播种、施肥,特别是在水稻等夏季作物的栽培上,立夏有着重要的指示意义。此时气候的变化提醒人们,在保证农事的同时,也需要注意人类身体的调适,以应对即将到来的炎热天气。

传统习俗:饮食调适与节令活动

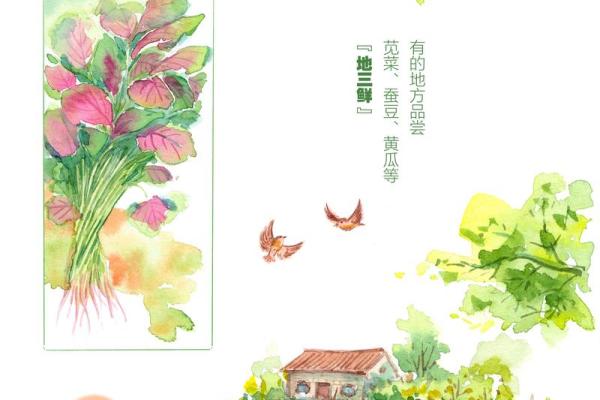

传统上,立夏时节的饮食习俗是调适季节变化的重要一环。古人认为“夏季养阳”,因此,立夏期间的食物多以清爽、消暑为主,富含水分和维生素。常见的食物包括绿豆汤、凉粉、时令蔬菜等,这些食物有助于帮助人们清凉解暑、补充体力。此外,立夏时节也是“吃蛋”传统的高峰期,立夏蛋被视为保健康、安神、强身的重要食物,常常被煮成蛋汤或与其他食材搭配制作成传统美食。

在民间活动上,立夏时节有许多寓意吉祥的传统活动。例如,传统的“立夏祭”便是人们祈求风调雨顺、五谷丰登的重要仪式。此时,农民会在田间地头举行祭祀活动,以感谢大自然的馈赠,并祈求未来的丰收。另一项传统习俗是“称体重”,在立夏这一天,人们会通过称体重来判断自己是否健康,寓意着在夏季的到来时,保持良好的身体状态。

东周时期的立夏文化

东周时期,立夏作为重要的节气之一,深刻影响了当时人们的生活方式。周朝的“礼乐文化”中,对立夏的礼仪非常重视,尤其是在饮食方面,立夏食谱上以清淡、去湿为主。根据《周礼》记载,立夏时节人们会享用大量蔬菜和果品,这不仅是为了调养身体,更是与天时、地利、人和的智慧结合。此时,精致的宴席中常常出现蔬菜拼盘、凉拌菜肴等,体现了人与自然和谐共生的理念。

唐代的立夏习俗

唐代是中国历史上一个繁荣的时期,文化、艺术、生活习惯都达到了新的高峰。在这一时期,立夏不仅仅是一个农业节令,更融入了许多与时令相关的民俗和艺术。唐代人常在立夏节气举办大型的诗文大会,文人雅士会在这个节气里吟诗作对,赞美自然之美和人文之风。根据《大元大一统志》记载,唐代的宫廷中常常举行盛大的立夏宴会,不仅有丰富的食物,还有文艺表演和舞蹈,体现了天人合一的思想。

立夏时节的生活调适

在现代社会,随着科技的发展和生活节奏的加快,立夏时节的传统习俗得到了传承和创新。今天的人们虽然不再亲自耕作,但在节令变化带来的影响下,依旧会通过调整饮食和作息来适应季节的变化。例如,许多城市家庭仍然坚持在立夏时节制作绿豆汤、食用时令水果,或在公园举行踏青、赏花等活动,保持与自然的亲密联系。现代医学也强调在立夏时节注意保持良好的作息,避免过度劳累,保证充足的休息和营养,以增强体质。

在节令变换的节奏中,立夏作为夏季的开端,不仅是农业生产的起点,也是人类与自然和谐共处的一种体现。从古至今,无论是农耕社会的调适,还是现代人的生活方式,都在与时俱进的同时,保持着对立夏这一节气的敬重和传承。

起名大全

最近更新

- 今天适合成年仪式吗 2025年9月18日对于成年仪式来说是不是黄道吉日

- 今天适合放水灌溉吗 2025年9月18日放水灌溉日子好吗

- 今天适合挖水井吗 2025年9月18日是不是适合挖水井的好日子

- 今天适合打地基吗 2025年9月18日是否适宜打地基

- 今天适合祈福吗 2025年9月18日这天祈福有没有讲究

- 今天适合接受封赏吗 2025年9月18日接受封赏是不是黄道吉日

- 今天适合拆除旧屋吗 2025年9月18日这天能拆除旧屋宜不宜

- 今日是养盆栽吉日吗 2025年9月18日养盆栽是不是适合的好日子

- 今日是坟墓修理吉日吗 2025年9月18日今天坟墓修理宜不宜

- 2025年9月18日几时装修开工最好 装修开工几点几分是吉时

- 今天适合领取结婚证吗 2025年9月18日领取结婚证是不是好日子

- 2025年9月18日几点出丧最合适 出丧几点几分是吉时

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气