寒露节气:如何调节饮食保持身体健康

寒露节气是秋季的第五个节气,标志着天气渐冷,气温逐渐下降。这一节气的出现提醒人们要更加注意调节饮食,以适应气候变化。古人早在几千年前便认识到自然环境的变化对身体健康的影响,寒露正是一个例子,通过调整饮食和生活习惯,可以有效增强体质,防止疾病的发生。本文将结合历史案例和传统习俗,探讨如何在寒露节气调节饮食,以保持身体健康。

寒露的起源与历史背景

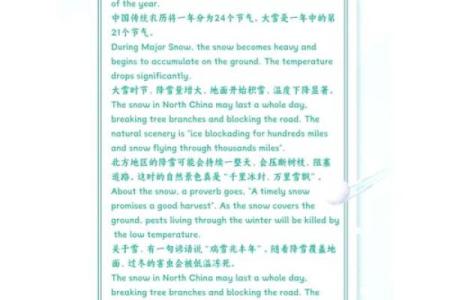

寒露节气的起源既与天文也与农耕息息相关。在天文学上,寒露是太阳到达黄经195度时的节气,此时地球北半球进入秋季深秋阶段,气温进一步下降,露水增多,早晨常见露珠。古代农耕社会,寒露节气正是农忙的间歇期,农民开始储备过冬的食物,尤其是秋季的丰收果实。寒露时节,正是秋粮和野生食材的最佳采摘期,农业生产的成果成为人们冬季健康的保障。

传统上,寒露节气不仅是一个气候变化的标志,也意味着人体对寒冷的适应进入一个关键时期。根据《黄帝内经》的理论,秋季应“养收”,重在收敛气机,避免过度散发和透支体力。因此,寒露节气的饮食调理尤为重要,它强调补充秋季所需的养分,以增强免疫力,避免寒冷侵袭。

传统习俗中的饮食调节

在寒露节气,传统的饮食习惯强调食物的温补与滋养。古代人们常根据节令变化食用应季食物,以调和身体的阴阳平衡。寒露节气时,食物应以温补、滋阴润燥为主,避免生冷和辛辣食物,注重调理肺、脾、肾等脏腑。

在民间,寒露时节有食用“白果”之俗,白果具有温肺、止咳、健脾的功效,有助于缓解秋季干燥带来的不适。此外,秋季也是食欲最旺盛的时候,人们喜欢吃一些含有丰富蛋白质和脂肪的食物,如羊肉、牛肉、鸡胸肉等,它们能够提供充足的能量以应对逐渐降温的气候。搭配一些温和的蔬菜,如萝卜、胡椒、南瓜等,既能补充维生素,也能促进消化系统的运作。

东汉时期的饮食调养

东汉时期,医学家华佗就曾提到过根据季节变化调整饮食和生活习惯的重要性。在《华佗传》中,华佗提出“秋宜养肺”,认为秋季气候干燥,容易引起肺燥,因此寒露节气的饮食要以润肺为主,推荐食用梨、白果等润肺食材,同时避免食用过于油腻的食物,以免加重脾胃负担。他提倡以清淡食物为主,确保身体在寒露节气能够顺利度过秋冬的过渡期。

明清时期的节气养生

明清时期,随着医学和文化的不断发展,节气养生的理论也逐渐深入人心。许多文献如《本草纲目》和《养生论》等中,均有关于寒露节气的详细记载。例如,李时珍在《本草纲目》中详细描述了多种食材的性质和适宜的食用时机,他强调寒露节气应多吃温补性食物,避免生冷食物,尤其是在气温骤降的情况下,吃一些温性食材,如姜、枸杞等,可以帮助提高身体的耐寒力。

关注饮食平衡与养生之道

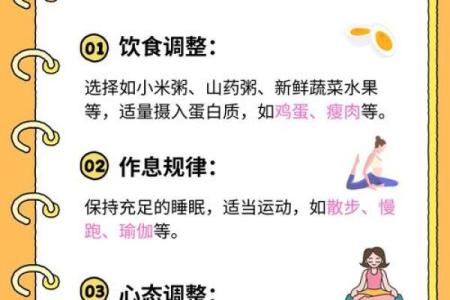

在现代社会,尽管科技进步和医疗条件有所改善,但节气养生的传统依然具有重要意义。现代人生活节奏加快,面对空调和暖气等人工环境的影响,忽视了节气的变化对身体的影响。寒露节气时,现代人应根据身体的实际需要,合理调整饮食习惯,避免过度依赖快餐和加工食品,尽量选择应季食材,如秋季的苹果、柿子、坚果等。

同时,现代医学也指出,适量的运动对维持身体健康至关重要。寒露时节,适宜进行温和的户外运动,帮助身体适应温差变化,增强抵抗力。在饮食方面,尽量保持均衡,保证足够的营养摄入,避免摄入过多的高热量食物,以免影响身体的健康。

通过调整饮食和生活习惯,我们可以更好地应对寒露节气的气候变化,为身体健康打下良好的基础。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气