小年与春节的过渡:民俗中的“年味”传承

每年的小年和春节,是中国传统节日中重要的节点。小年通常指的是农历腊月二十三或二十四,而春节则是农历正月初一。它们之间的过渡,不仅是一个时间的转换,更是民俗和文化传承的一个重要过程。随着时间的流逝,这一过渡的意义和方式逐渐演变,但“年味”却始终贯穿其中,成为中国人心中不变的节日记忆。

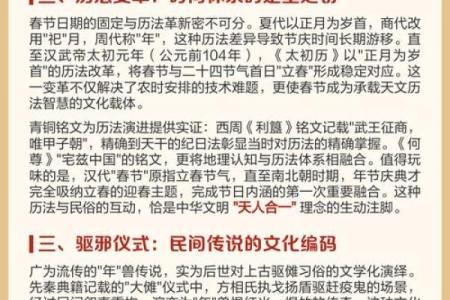

起源与农耕天文的联系

小年和春节的起源可以追溯到中国古代的农耕文化和天文历法。中国传统的农历年,依照天文规律,划分了农事的不同节令。而小年作为春节的前奏,象征着新一年的开始,也是农忙的结束。在农耕社会,过小年象征着祭祀天地,祈求来年五谷丰登的开始。这一时节,百姓忙于祭祖和清扫家宅,象征着旧岁的结束和新春的到来。

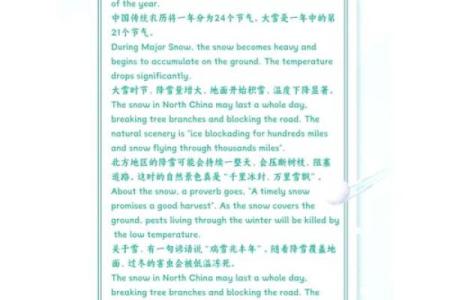

天文方面,二十四节气中的“小寒”和“大寒”标志着一年中最寒冷的时节,农民们趁着小年之后的冬闲,进行家庭的清理、祭祀以及团聚。而小年后的一系列传统活动,则是为了迎接春节的到来,如同天体的运行一般,春天的温暖预示着新一轮农耕季节的到来,增添了节日的期待和仪式感。

传统习俗与饮食活动

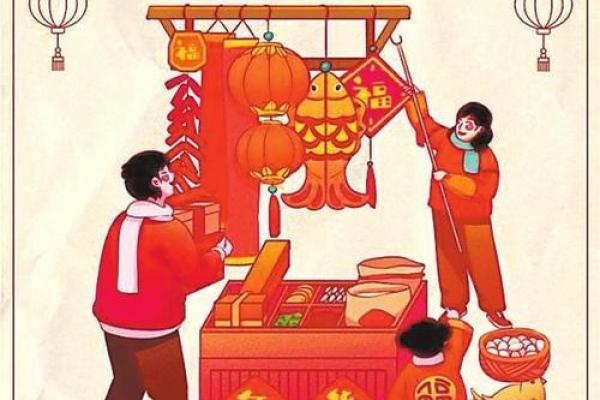

小年和春节的过渡,也离不开丰富的民俗活动,尤其是在饮食和娱乐方面。从古代到现代,传统的习俗一直传承着“年味”。在饮食上,北方的饺子和南方的年糕是春节餐桌上的重要元素。饺子寓意着“元宝”,象征着财富的到来,而年糕则代表着“年年高”,寓意着来年步步高升。小年时,许多人会开始准备这些传统食品,这不仅仅是为了迎接春节,更是传承了一种通过食物表达祝愿的文化。

除了饮食,活动也同样富有象征意义。比如,扫尘、贴春联、挂灯笼等习俗,不仅代表着除旧迎新,也寄托了对来年的美好期许。小年这一时节,人们开始张罗家庭大扫除,去除一年的晦气,为新一年的好运做准备。这一活动直接与春节紧密相连,形成了整个春节期间一种连贯的庆祝氛围。

东汉时期的年节

东汉时期,中国的年节文化开始有了初步的雏形。在东汉的《三国志》及其他史籍中,我们可以看到,当时的百姓已经开始庆祝小年和春节之间的过渡。这一时期,春节已经不仅仅是祭祀神明的活动,还加入了丰富的娱乐性。例如,挂灯笼、放鞭炮等活动,逐渐成为了春节不可或缺的一部分。在这个阶段,春节的“年味”开始显现出来,成为了古人用来祈求来年好运、表达对生活美好愿望的时刻。

宋代的年节庆典

宋代时期,年节庆典的规模和仪式更加复杂和精致。在宋代,春节的传统活动已经相当盛大,尤其是在城市中,商人和百姓都会举行盛大的庆祝活动。小年的过渡则变得尤为重要,商人们会在小年之前就开始备货,以迎接春节的高峰期。这一时期的春节,不仅仅是一个农业节令的开始,更是商贸繁荣、民生安定的象征。宋代的春节活动,如放鞭炮、猜灯谜、舞龙舞狮等,展现了春节文化的多样性和丰富性。

融合与创新

进入现代,虽然科技和生活方式发生了翻天覆地的变化,但春节和小年之间的文化传承依然得以延续。在当今社会,虽然传统习俗有所变化,但节日的核心“年味”依然不变。现代人不仅延续了传统的春节习俗,还根据现代生活方式进行了创新。例如,许多城市人会选择外出旅行、参加社交聚会等,尽管活动形式有所不同,但迎接新年的热烈氛围和家庭团聚的传统仍然保留着。

随着社会的进步,春节的过渡也逐渐形成了一种文化的现代化表达。商场和商家在小年期间就开始大规模促销,街头巷尾也会提前布置春节装饰,传递着一种现代与传统交织的“年味”。与此同时,许多年轻人通过社交媒体分享家庭聚会、春节活动的照片,形成了与传统节日活动紧密结合的现代庆祝方式。

通过这些历史的变迁与现代的传承,可以看到春节这一传统节日,如何在不同的时代背景下继续发扬光大,成为无论古今都值得庆祝和珍视的文化财富。

起名大全

最近更新

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气