中国今天的节气揭秘:立夏如何影响养生之道

立夏是二十四节气中的第七个节气,标志着夏季的正式到来。此时,气温逐渐升高,昼长夜短,万物生长繁盛。立夏不仅在农业生产中具有重要意义,也对人们的生活方式和养生之道产生了深远影响。从古至今,立夏的养生智慧随着时间的推移得到丰富与传承。

立夏的起源与天文变化

立夏的起源与天文现象密切相关。根据天文观测,立夏时太阳直射地球赤道北移至黄经45°,这一时刻标志着夏季的开始。在农耕社会中,立夏是农民耕作的关键时节。古人认为,立夏后气温逐步升高,作物的生长进入旺季,农业活动如播种、施肥等都进入高峰期。因此,立夏作为一个农事节令,意味着丰收的希望和劳动的开始。

传统习俗与饮食文化

立夏的到来不仅与农业生产相关,也深刻影响了人们的日常生活。中国各地有许多与立夏相关的传统习俗,其中饮食文化尤为突出。在饮食方面,立夏有着“吃立夏饭”的传统,尤其是南方一些地区,人们会以粽子、鸡蛋、豆腐、绿豆等食物作为节令的象征,寓意着驱邪避暑、安康长寿。

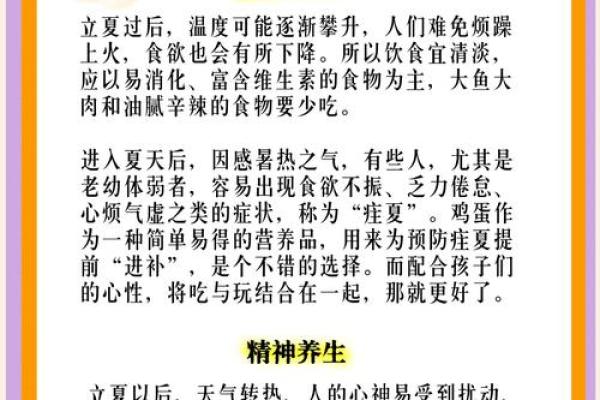

此外,立夏时节的气温逐渐升高,天气炎热潮湿,人体易感到燥热,因此,传统中医提倡“养阳气、调阴阳”,强调保持清凉、适度的饮食。例如,绿豆汤被视为立夏期间常见的消暑饮品,因为绿豆具有清热解毒、利水消肿的作用。而立夏之后,饮食应该清淡少油腻,多吃一些富含维生素和矿物质的新鲜水果与蔬菜,帮助身体补充足够的水分和营养,避免过度燥热引发身体不适。

汉代立夏节令与养生之道

汉代的《黄帝内经》中有详细记载立夏时期的养生建议。古人认为,夏季阳气旺盛,人体的阳气也随之升发,但如果过度阳气外泄,就容易导致虚脱。因此,立夏时节的养生重心在于“养阴”。《黄帝内经》指出,夏季“宜早卧晚起,必待日光”,强调养生要顺应自然规律。尤其是在立夏后,早睡晚起有助于调节体内阴阳的平衡,避免过度劳累或暴露在烈日下。

同时,古人提到立夏时节要“食冷饮、补脾胃”,这种食疗方法强调调养脾胃功能。古代人通过食用清淡的食物,尤其是新鲜的水果和绿豆汤,来补充夏季因天气炎热而消耗的体力和精力,以帮助增强体力、平衡体温。

宋代的立夏养生与运动

宋代时期,人们在立夏时节注重运动与养生并重。宋代的《太和医籍》中提到,夏季养生要适度锻炼,并推荐以“适度的活动”来促进血液循环和新陈代谢。立夏后,气温升高,适当的户外活动不仅有助于增强体质,还能帮助人们更好地适应气候的变化。宋代的书籍常提到,人们在立夏期间可以进行慢跑、打太极等轻缓运动,这种运动方式既不耗费体力,也有助于养生。

在这个时期,立夏节令的养生之道已不仅仅局限于饮食,更多地融入到日常生活的运动和习惯中。立夏的运动养生成为了一种社会风尚,强调保持活力和健康的同时,避免过度劳累。

立夏时节的养生新风尚

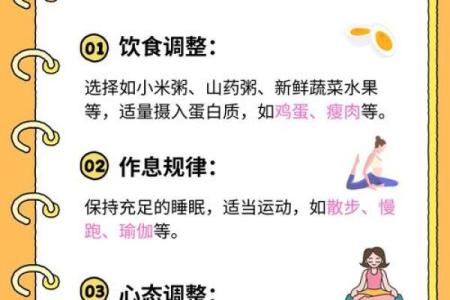

在现代社会,立夏的养生智慧依然得到广泛传承与发扬。如今,随着人们生活水平的提高和养生观念的深入,许多现代人更加注重立夏时节的饮食与运动养生。除了传统的绿豆汤和清淡食物外,现代社会还提倡通过合理的膳食搭配、科学的运动方式来调整身体状态。

在这个信息化的时代,立夏的养生观念不仅在家庭中传承,也通过现代传媒和健康专家的引导进入了公众的视野。许多人在立夏时节,选择早晨进行户外跑步、瑜伽等锻炼,保持健康的生活方式,并通过营养饮食来调节身体机能。

立夏的传统文化与现代养生理念的结合,展现了中国传统文化的生命力,也为现代人提供了更丰富的健康养生之道。

起名大全

最近更新

- 想给路姓女孩取温婉贤淑的名字,有什么好建议?

- 梅西八字解析:合婚看什么?能改变命运吗?

- 笃字取名寓意男孩:从字形字义看吉祥内涵

- 2025年07月22日结婚吉利吗? 适合办喜事吗?

- 2025年07月25日开业能算好日子吗? 今日开门做生意吉利吗?

- 八字命理揭秘:富豪命运如何逆袭反而成就财富

- 2025年08月25日这日子领证旺不旺? 今日登记结婚算不算好日子?

- 揭秘生辰八字双虎命格,能改运吗?合婚看什么?

- 彭姓取端庄大气的名字,男孩名字有哪些灵秀温婉的?

- 菱字女孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 男孩用源字如何搭配?五行相生的高分名字方案

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家吉利吗? 适合搬家入伙吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气