九月十日是教师节的由来与意义

每年的九月十日,是我国的教师节,这是一个专门设立的节日,旨在表达对教师的尊敬与感激之情。教师节的设立,不仅是为了对教师辛勤耕耘的回馈,也是对教育事业的推崇与重视。要理解教师节的真正意义,我们需要追溯到它的起源与历史发展,分析传统习俗的演变,并结合现代社会的传承来全面认识这个节日的深远意义。

教师节的起源与历史背景

教师节的设立源自我国悠久的文化传统。早在农耕社会,教育便是社会文明的重要支柱之一。农业社会的重视土地与人类劳动,而教师在培养和传承这些文明方面起到了至关重要的作用。古代的帝王、士大夫常在秋收时节,举行一些祭孔活动,表达对孔子和教师的敬仰。孔子作为教育的象征,他的思想和学说在中国文化中占有举足轻重的地位。祭孔的活动逐渐成为民间的传统,象征着对教师的崇高敬意。

在天文学上,九月十日也处于农历的“白露”时节,这一时期是秋季的开始,象征着收获与总结。在这个时节设立教师节,也恰如其分地与“收获知识”相呼应,寓意着通过教育培养人才,促进社会的发展与进步。

传统习俗:饮食与活动的变化

在教师节的传统习俗中,饮食与活动的形式多种多样。传统上,学生们会准备一些小礼物,表达对老师的感激之情。而在一些地区,家长和学生还会向教师赠送一些丰盛的餐点。教师节当天的庆祝活动通常不以大规模的公共聚会为主,而是通过小型的课堂庆祝或者校园活动来进行。

根据古代的典籍记录,许多地方的教育者都会在这一天举行一些正式的仪式,类似祭孔的礼仪,表现出对教育的尊敬。这一传统在现代社会逐渐变得简化,但仍然保留着尊师重道的精神。在农村地区,仍然有一些地方会在教师节时,举行以传统美食为主的庆祝活动,供教师与学生共餐,增进彼此的感情。

儒家文化与教师的崇高地位

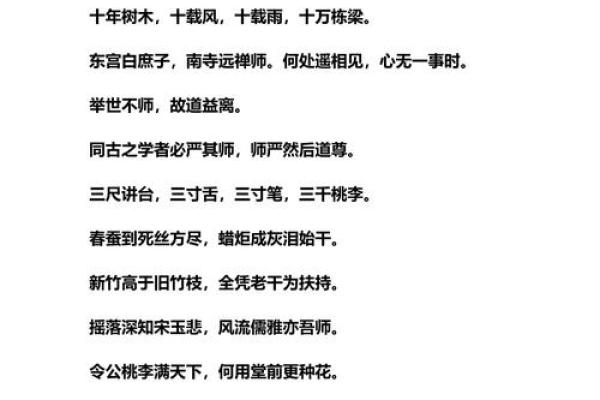

历史上,儒家文化对教师的推崇为教师节的形成提供了思想基础。孔子的教育理念强调“因材施教”,并提出“教学相长”,他认为教师不仅要传授知识,还要与学生共同进步,这一思想对中国教育体系产生了深远影响。通过尊师重道的传统,教师成为了社会中的重要职业,受到人们的高度尊重。

清朝时期,儒家思想盛行,教师的地位进一步得到巩固。尤其在一些士族家庭中,教育不仅是家族发展的基础,也是一种文化传承。每年的祭孔活动,成为人们对教师以及教育的尊重和礼敬的体现。

辛亥革命后的教育变革与教师节设立

辛亥革命后,社会发生了剧变,教育开始逐渐向现代化方向发展。在这一时期,国家开始注重教育改革,倡导教育要面向全体民众,并逐步设立了一些纪念性节日。教师节作为这一进程中的一部分,其设立旨在通过特定的日期来提醒社会,尊重和感谢教师在培养国民教育中的重要角色。

1920年代,我国一些地方已经有了“教师节”的设立,但是它并没有得到广泛的实施。直到1978年,教师节才开始在全国范围内广泛推广。教师节的设立,不仅是对教师个人的尊敬,也是对整个教育行业的肯定与鼓励。

尊师重道的文化延续

今天,教师节不仅是一个节日,更是一种文化传承。随着社会的不断发展,教师的角色不仅仅局限于知识的传播者,他们在培养学生的思维方式、塑造学生的人格方面也起到了越来越重要的作用。在现代社会,虽然教师节的庆祝形式较为简单,但每一年的庆祝活动仍旧充满了感恩与敬意。

一些学校会举办教师表彰大会,颁发奖励,激励教师们在教育事业上继续努力。同时,教师节也成为了家长与学生表达谢意的机会。通过向教师送上一句祝福或一束鲜花,学生们能够感受到教育的温暖,教师们也会因为这些小小的表达而倍感欣慰。教师节成为了连接教师、学生与家长的一座桥梁,促进了社会各方对教育的关注和支持。

教师节的设立和传承,展示了中国传统文化与现代社会的结合,它不仅仅是对教师的一种致敬,也是对整个教育事业的关注和爱护。

起名大全

最近更新

- 六月初六节气养生与健康的传统智慧

- 2025年07月24日动土是黄道吉日吗? 动土算好日子?

- 女孩用绮字的取名讲究:五行属性与寓意的双重标准

- 男孩用子字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 姓包坚韧刚毅的男孩名字,如何取才显独特?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修符不符合黄道吉日 装修新房吉日宜忌

- 2025年08月16日这日子订婚是否黄道吉日? 今日定亲吉利吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁行吗? 今日乔迁新居行吗?

- 2025年07月22日结婚日子合黄道没? 今天办婚礼怎么样?

- 如何从盲派命理中发现那些改变命运的暗藏玄机

- 2025年08月16日订婚符不符合黄道吉日 今天订婚合不合适?

- 解密生辰八字月日查询表:合婚匹配看哪些要素,能改运吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气