日大全:养生与节气相融合的健康生活方式

在古老的中华文化中,养生和节气的融合一直是人们健康生活的重要组成部分。中国的农耕文化和天文历法深刻影响了人们的日常生活,尤其在饮食和活动方面,往往根据节气的变化来调节,以确保身心的和谐与健康。随着时间的推移,这一传统逐渐演变成了与现代生活相结合的健康理念,成为了我们如今追求健康生活的一部分。

农耕与天文的起源

中国的农耕文化与天文历法密切相关。在古代,人们的生活节奏和生产活动大多依赖于天文现象和季节的变化,特别是二十四节气,它是基于太阳在黄道上的位置变化来制定的。这一历法为农业生产提供了指导,农民根据节气的不同来安排播种、收割等活动,从而使农田得以丰收。同时,这一历法也对民众的饮食习惯、起居作息产生了深远影响。

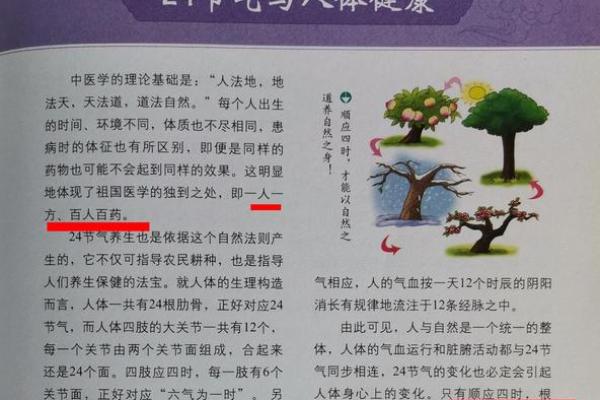

古代经典《黄帝内经》中提到,人与自然应当和谐相处,顺应四季变化调整作息和饮食,以达到健康的目的。这种思想表明了中国古人对天文变化与身体健康之间关系的深刻理解。他们通过节气的更替调整生活方式,从而获得良好的身体状态。

传统习俗与饮食活动

在中国传统中,节气不仅仅是时间的划分,它更是一种生活指南。每个节气都有对应的传统习俗和饮食活动,旨在帮助人们适应季节变化,保持身体健康。

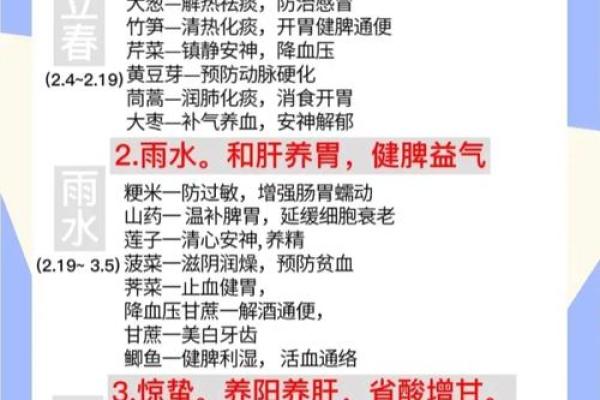

例如,“冬至”节气,传统习俗中人们会食用饺子,寓意“包住寒冷”,以增强体力和抵抗寒冷。而“立春”时节,食用“春饼”象征迎接新的一年的生机和希望。这些饮食习惯并非随意,而是依据节气对人体的影响来调整。例如,春季人体的阳气逐渐上升,适合食用一些温和的食物,而秋冬季节则适宜增加热量和滋补食物,以抵御寒冷。

此外,节气对应的活动也具有深远的养生意义。在“清明”时节,扫墓和踏青是传统习俗之一,旨在感悟生命的无常,同时也通过户外活动来增强体质和保持心理的平衡。与节气相适应的运动,如冬季的温泉浴、夏季的避暑纳凉等,都是古代人根据季节特点而发展出的健康方式。

历史案例:二十四节气的应用

中国古代历史中有两个著名的例子充分体现了养生与节气的紧密结合。

第一个案例是《本草纲目》中的养生理论。在明代李时中编纂的《本草纲目》一书中,详细描述了不同节气适宜的食物与药材,强调不同季节应当选择不同的食物来调整人体的阴阳平衡。在书中,李时中结合二十四节气的变化,提出了许多与季节相对应的健康建议,帮助人们通过饮食来增强免疫力。

第二个案例是唐代的名医孙思邈,他在《千金方》中提到,养生要顺应四季,春夏养阳,秋冬养阴。在这个过程中,节气的变化对人的健康至关重要,孙思邈强调要在不同的季节调节作息时间、饮食结构和运动方式,确保身体在自然变化中保持最佳状态。

节气养生的继续发展

在现代社会,虽然科技进步,生活节奏加快,但节气养生的理念依旧被广泛传承和应用。许多人开始在日常生活中融入传统节气的养生方法,以达到更好的身体健康。例如,现代社会提倡的“食疗”理念与传统节气养生高度契合,越来越多的人根据季节变化选择食物,如夏季食用清凉的水果和蔬菜,冬季则适宜多食用富含热量和营养的食物。

此外,一些现代健康管理系统,如中医养生机构,也开始结合二十四节气,为客户制定个性化的养生方案。例如,根据节气的不同,定期调整个人的饮食和生活作息,以帮助人们适应季节的变化,增强免疫力,预防疾病。

通过历史的积淀和现代科技的结合,养生与节气的融合已成为一种全民关注的健康趋势,深刻影响着人们的生活方式和健康观念。

起名大全

最近更新

- 六月初六节气养生与健康的传统智慧

- 2025年07月24日动土是黄道吉日吗? 动土算好日子?

- 女孩用绮字的取名讲究:五行属性与寓意的双重标准

- 男孩用子字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 姓包坚韧刚毅的男孩名字,如何取才显独特?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修符不符合黄道吉日 装修新房吉日宜忌

- 2025年08月16日这日子订婚是否黄道吉日? 今日定亲吉利吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁行吗? 今日乔迁新居行吗?

- 2025年07月22日结婚日子合黄道没? 今天办婚礼怎么样?

- 如何从盲派命理中发现那些改变命运的暗藏玄机

- 2025年08月16日订婚符不符合黄道吉日 今天订婚合不合适?

- 解密生辰八字月日查询表:合婚匹配看哪些要素,能改运吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气