秋收冬藏,节令诗句里的养生智慧

秋冬季节,是大自然转换的关键时刻,人们的生活和养生也与自然节气的变化息息相关。在中国古代,基于农耕文化和天文观测,形成了一套关于季节变化与养生的智慧。这种智慧不仅与农事密切相关,还融入了许多节令诗句,成为一部分中华文化的瑰宝。

农耕文化与天文观测的结合

中国自古以来便是农业大国,天文观测和农事活动紧密相连。随着秋冬季节的到来,天气逐渐转冷,寒气袭人,农作物的收获工作逐步进入尾声。秋天是农作物成熟、丰收的季节,冬季则是万物休养生息的时候。此时,人体的生理需求也应与自然变化相适应,讲求“顺应天时”,即根据季节的特点来调整生活方式,保持健康。

在古代的农耕文化中,“秋收冬藏”是两大重要的生物学理念。秋天是“收获”的时节,农民们辛苦一年的努力终于得到了回报,而此时人体的生理活动也进入一种收敛和储备的状态。天文上讲,秋冬之际太阳的直射角度降低,气候逐渐寒冷,寒气逐渐压抑阳气,促使人们的体内阳气慢慢内敛。而冬藏的说法则进一步指引人们进入内向、休养生息的模式,减少外界活动,保持精力。

饮食与生活习惯的调整

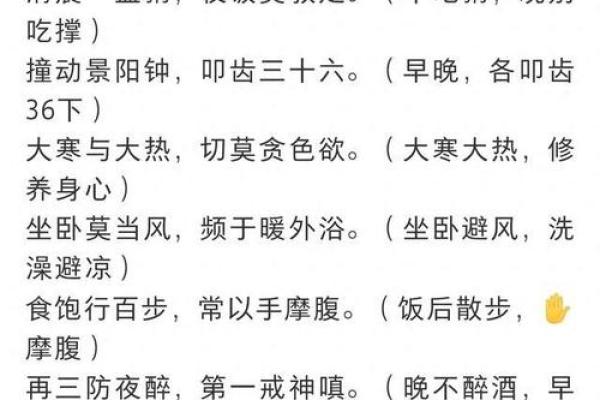

古人智慧地将秋冬的节令变化融入了日常饮食和活动中。在传统习俗中,秋冬季节的饮食以滋补为主,主张温补而不宜过于油腻。这是因为秋冬季节寒冷,人体容易受寒,若食物过于生冷,容易损伤脾胃,引发疾病。因此,常见的养生食材如红枣、桂圆、山药等,既具有滋补功效,又能够温暖身体,调理脾胃。

除此之外,古人还主张适度增加一些温和的运动和保健活动。比如在秋冬时节,不宜过度劳累,强调避免剧烈运动,而是进行适度的散步、太极等柔和运动,帮助身体保持活力的同时,又不至于过度消耗能量。

历史案例之一:周代养生智慧

在中国历史上,周代是一个注重天文和农耕文化的朝代。周代的天文学家通过天象的变化,明确了四季的轮回,尤其在秋冬之交,提出了“秋收冬藏”的养生理论。周礼中提到,秋天是农事的忙碌季节,收割之后,万物进入休眠期。周代的养生方法建议,在这个季节应该早睡晚起,减少劳作,避免寒冷进入体内。同时,周代文献中也强调食疗,推崇温补的饮食来抵御秋冬季节的寒气。

历史案例之二:唐代《千金翼方》中的秋冬养生

唐代是中国历史上的一个辉煌时期,不仅在文化上取得了卓越的成就,医学养生也达到了一个新的高度。唐代医学家孙思邈所著《千金翼方》便对秋冬养生做出了具体指导。《千金翼方》提到,秋冬季节人体的阳气逐渐收敛,应避免外界寒气侵袭,饮食上多食辛温的食物,以帮助阳气回升,促进血液循环。同时,他也提到秋冬养生要注重休息,避免剧烈活动,适当进行内心的沉静,以调养气血,强化免疫力。

秋冬养生的延续

随着现代社会的发展,虽然人们的生活方式发生了巨大的变化,但秋冬养生的传统智慧依然在各个层面得到传承。在现代,养生专家们依然提倡“秋收冬藏”的理念,尤其在秋冬交替时节,调整饮食和生活习惯成为了保持健康的重要手段。现代医学也越来越重视传统养生智慧的合理性,强调在寒冷的季节中,保持室内温暖,注意保暖,避免过度的工作和运动,增强体质。

与此同时,现代社会的压力和快节奏生活导致了许多健康问题,很多人选择通过瑜伽、冥想等方式来缓解压力,提升身心健康,正是继承了古人“调和身心”的养生理念。现代养生不仅是对传统文化的继承,也是对生活方式的深度反思和改进。

秋冬季节的养生智慧,是中国古代智慧的结晶,也是我们今天仍应珍惜和传承的宝贵财富。

起名大全

最近更新

- 六月初六节气养生与健康的传统智慧

- 2025年07月24日动土是黄道吉日吗? 动土算好日子?

- 女孩用绮字的取名讲究:五行属性与寓意的双重标准

- 男孩用子字取名:寓意美好且五行相生的名字推荐

- 姓包坚韧刚毅的男孩名字,如何取才显独特?

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修符不符合黄道吉日 装修新房吉日宜忌

- 2025年08月16日这日子订婚是否黄道吉日? 今日定亲吉利吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁行吗? 今日乔迁新居行吗?

- 2025年07月22日结婚日子合黄道没? 今天办婚礼怎么样?

- 如何从盲派命理中发现那些改变命运的暗藏玄机

- 2025年08月16日订婚符不符合黄道吉日 今天订婚合不合适?

- 解密生辰八字月日查询表:合婚匹配看哪些要素,能改运吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气