苗族节日的文化底蕴与传统风俗揭秘

苗族是中国的一个少数民族,拥有着悠久的历史与深厚的文化底蕴。苗族的节日不仅仅是庆祝丰收和团聚的时刻,更承载着祖先智慧与传统的延续。在这些节日中,苗族人通过丰富多彩的活动和习俗,传承着他们的文化信仰与生活方式。

节日的起源:农耕与天文

苗族的节日多与农耕文化和天文现象密切相关。农耕社会对自然界的依赖,使得苗族的节庆活动多以农业生产周期为主线,旨在祈求丰收与平安。苗族的“过年”不仅是年终的庆祝,更是一种对自然与天地的崇拜。在苗族的传统节日里,有着浓厚的天文色彩,例如每年农历五月初五的“端午节”,原本是苗族人民祭祀祖先,祈求五谷丰登、驱除瘟疫的日子。

除此之外,苗族的“苗年”节,作为最具代表性的节日之一,深受农业与天文学的影响。苗年通常在冬季举行,恰逢农闲时期,苗族人举行祭祖、祈福、歌舞等活动,以此感谢上天的恩赐并祈求来年丰收。这一传统的根本起源可追溯到古老的农耕社会,反映了苗族人民对自然规律的崇敬与理解。

传统习俗:饮食与活动

苗族的节日习俗丰富多彩,其中饮食文化和节庆活动尤为突出。在节日期间,苗族人会制作许多具有象征意义的美食。以“苗年”为例,传统的节日食品包括“苗家粽子”和“酸汤鱼”。苗族的粽子不仅用糯米,还加入了当地特产的香料和肉类,制作工艺复杂,寓意着祝愿一年的丰收与团圆。而酸汤鱼,则是苗族餐桌上不可或缺的一道菜,它不仅象征着富饶的水源和自然环境,还代表着苗族人勤劳和智慧。

在节庆活动中,歌舞是苗族人民表达情感和寄托心愿的重要方式。苗族的舞蹈以其独特的节奏和形态而著称,尤其是“跳鼓舞”和“铜鼓舞”,这些舞蹈通过鼓声和舞步的配合,展现出苗族人民对自然和神灵的敬畏。在节日的夜晚,苗族人还会围绕篝火跳舞,唱起苗歌,讲述祖先的故事,传递着家族的历史和文化。

历史案例:苗族的“苗年”节与古籍记载

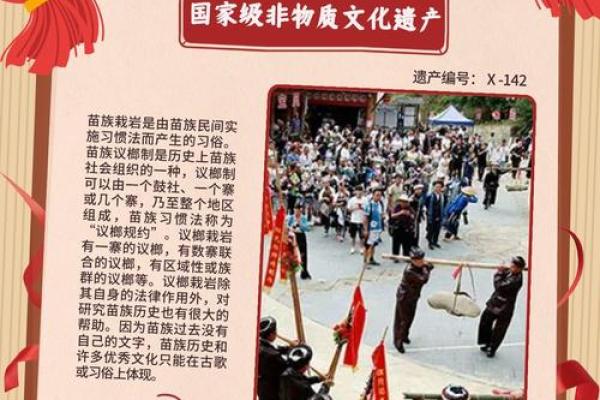

在中国古代典籍中,苗族的节日活动多有记载。《山海经》便曾提到过苗族先民的祭祀活动,其中描述了苗族通过祭天、祭祖等仪式来祈求丰收。历史上,苗族人的“苗年”节被认为是苗族民族文化的重要体现,它不仅代表了苗族人的生存智慧,也反映了他们与自然、祖先的深厚联系。

另一个历史案例是苗族的“送别节”,这是一个祭祀祖先并送别逝者的节日。古代的苗族人认为,死去的亲人会化作自然的力量,继续庇佑生者。因此,在这个节日里,苗族人会举行祭祀仪式,送别逝者的灵魂,并祈愿他们在另一个世界安息。通过这些节日,苗族人不仅纪念祖先,也加强了家庭和社区的联系,体现了深厚的族群凝聚力。

苗族节日的现状与影响

随着社会的发展,苗族的传统节日依然保持着重要的文化意义。现代的苗族人,在忙碌的生活中依然会重视节日的传承。如今,许多地方的苗族节庆活动已经成为文化旅游的一部分,吸引了大量的游客前来参与和体验。苗族人通过这些节日活动,既保留了传统的饮食、歌舞等文化元素,也让现代社会的人们更加了解和尊重这一古老民族的文化。

此外,现代科技与传媒的发展也为苗族节日的传承提供了新平台。通过网络和社交媒体,越来越多的苗族人开始通过视频、直播等形式分享他们的节日庆祝活动,这不仅让更多人了解苗族文化,也促使年轻一代更加珍视自己的传统。

苗族的节日,作为这一民族的文化瑰宝,不仅仅是形式上的庆祝,更深刻地体现了苗族人民对自然、对祖先的尊敬与感恩。通过这些传统习俗和节庆活动,苗族文化得以代代相传,展现了其独特的魅力与生命力。

起名大全

最近更新

- 解析免费生辰八字算婚期:合婚看什么?能改变你的婚运吗?

- 八字命理中的暗藏玄机:你是否误解了命运的真正含义?

- 龚姓大方雅的男宝宝名字,好听又有创意的名字合集

- 子非鱼命理中的暗藏玄机:你忽视的八字误区或许决定了未来

- 2025年08月20日(农历闰六月廿七)装修是好日子吗? 适合装潢吗?

- 镇字取名的寓意是什么?女孩用镇字的吉祥含义

- 秋分节气与丰收的养生哲学

- 2025年07月25日开业能算好日子吗? 开门做生意能行吗

- 2025年08月06日是否为提车黄道吉日 今天提新车行不行

- 寒字取名寓意女孩:从传统文化看字义内涵

- 2025年07月24日动土是好日子吗? 建筑房屋算好日子?

- 八字命理误区揭秘:反而越了解命运,越能做出正确决断

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气