乞巧节的民间习俗与现代社会的融合

每年农历七月初七,很多地方会举行一项特殊的节日庆祝活动。这一天的盛大庆典融合了古老的民间传说与现代文化,带来了浓厚的节日气氛。乞巧节的根源深植于中国悠久的历史文化中,它不仅仅是一个传统节日,也是一种跨越时空的文化传承。

起源与历史渊源

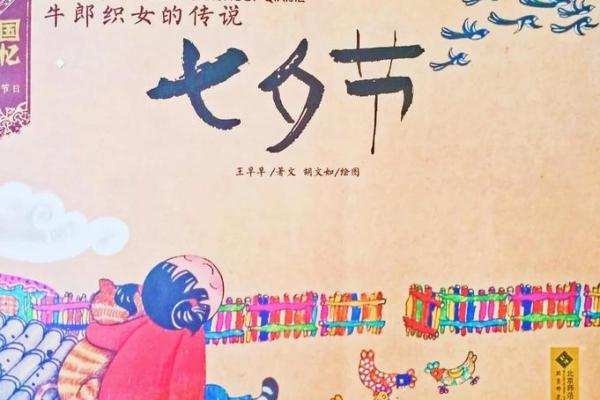

乞巧节源于中国古代农耕文化,最初与天文现象有密切关系。在农历七月初七,正值牛郎织女星对望的时刻,这一天也成为了古代人们祈求好运、表达希望的时机。传说中的牛郎织女因天帝的阻隔,每年只有这一天才能相会一次,七夕之夜便成为了许多女性祈求巧艺与心愿的最佳时机。

这一节日的起源,首先与农业社会的天文历法息息相关。农民通过观察天象安排农时,而七月初七正是一个象征着丰收与希望的时节。在古代,巧妙的手工艺如织布、刺绣等常常与女性的身份联系在一起。因此,乞巧节作为女性的节日,应运而生。

传统习俗的传承与演变

随着时间的推移,乞巧节的习俗逐渐丰富,形成了多种富有地方特色的活动。最为人们熟知的就是“乞巧”与“拜织女”。在传统习俗中,女性会在这一天举行一系列的祈福仪式,以期在未来一年中技艺更精、生活更美好。

古时,女子会在七夕之夜摆放水果、香花,甚至将针线穿过菩提树下的巧巧香,借以祈求织女的神恩,带来心灵手巧的美好祝愿。同时,食物也是这一节日的重要组成部分。七夕时节,家家户户会制作特定的节令食品,如“乞巧饼”与“巧果”,这些食品不仅是节日的象征,还承载了家人之间的祝福与团圆。

活动方面,除去祭拜织女的仪式外,年轻女性还会聚集一堂,通过针线活、绘画和制作手工艺品来展现自己的巧艺水平,传统的“巧赛”便是一个盛大的活动。参与者通过不同的竞赛项目,展示自己的聪慧与技能,这样的活动不仅传递了对技艺的尊重,也加强了社区的文化凝聚力。

历史案例的深刻影响

第一个历史案例是唐代的乞巧习俗。在唐朝时期,七夕节的庆祝活动尤为隆重,民间的乞巧活动更是盛大。在这一时期,女性通过投针、射箭等方式来展现自己的手巧。唐代的诗人白居易曾在《长恨歌》中提到“七月七日长生殿,夜半无人私语时”,这一句诗不仅道出了七夕夜的浪漫情怀,也体现了这一节日背后深厚的文化意义。

另一个历史案例来自明清时期。随着社会的变迁,乞巧节的庆祝活动逐渐与更多的民间信仰与风俗相结合。清朝时,人们通过设置“巧堂”,供奉织女神,并通过手工艺竞赛来彰显节日的魅力。这一时期的乞巧节活动逐渐扩展到民间,成为了广泛流行的文化现象,也标志着乞巧节习俗的进一步普及和传播。

现代传承与创新

进入现代社会后,乞巧节的传统习俗依然得到了传承与创新。随着社会节奏的加快,许多传统活动进行了现代化的转型。在一些城市中,乞巧节的庆祝形式不仅限于家庭和小圈子的私密活动,更通过大型文化节庆得以呈现。例如,在大城市的广场或文化中心,举行的“乞巧节手工艺大赛”吸引了成千上万的年轻人参与。通过现代科技与社交媒体的力量,乞巧节的意义与习俗更加多元化,年轻一代通过手工DIY、网络直播等方式来传承这一文化。

此外,一些地方通过现代的文创产品与礼品来重新诠释乞巧节,例如将传统的“巧果”与现代的健康食品结合,推出创新版的节令礼品,既保留了传统文化的精髓,又符合现代人的生活方式。这些创新既体现了文化的延续,也使得乞巧节在现代社会中焕发了新的活力。

这一天,不仅仅是一个古老的节日,它更是传统与现代、经典与创新的完美融合。

起名大全

最近更新

- 春分时节,农历三月如何通过节日传承民间文化

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土合适吗? 今日动土算不算好日子?

- 长生诀命理中的暗藏玄机,你真的知道自己的命运吗?

- 柳岩命理误区:如何避免八字中的命运误导

- 想给王姓男孩取潇洒不羁的名字,有什么好点子?

- 2025年07月22日结婚趋吉避凶了吗? 今日办喜事是好日子吗?

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证算不算好日子? 今天登记结婚合不合适?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)算不算安门好日子? 装大门能行吗

- 李先念八字命理分析:命运密码背后的深藏玄机

- 喻姓女孩气定神闲的名字,这些名字寓意美好

- 缓字取名女孩寓意:从字义看个人修养与品格象征

- 姓强有什么优美动听的男孩名字值得借鉴?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气