立夏与节气变化:适合的食物与养生法

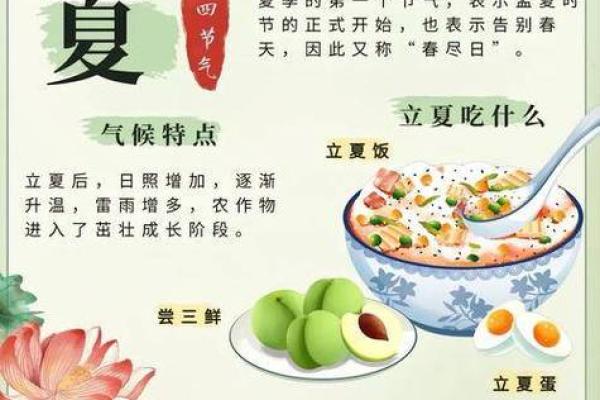

立夏是中国二十四节气中的第七个节气,标志着气温回升、夏季的正式到来。自古以来,立夏不仅是农耕社会重要的节令节点,更是人们养生、调整饮食和生活方式的时机。这个时节的气候特点为湿热、炎热和多雨,因此,调整饮食结构和日常活动尤为重要。下面我们来探讨立夏的起源、传统习俗,以及适合的食物和养生法。

立夏的起源:农耕与天文的结合

立夏源于古代农耕文明与天文历法的结合。在古代,农民依据天象来确定农事活动的时间。根据天文学的划分,立夏是太阳到达黄经45度时的时刻,标志着夏季的到来。这一时节,气候逐渐转热,为农作物的生长提供了有利条件。因此,立夏是农耕社会非常重要的节令之一,农民们会开始进行夏季农作物的管理与灌溉。

这一节气的出现,提醒人们进入了一个新的季节,需要做好准备应对气候的变化。随着温度的升高,阳光的强度增加,人们的生活节奏也开始加快。在古代,立夏作为天文节令的象征,通常被赋予了丰收、繁荣的意义。

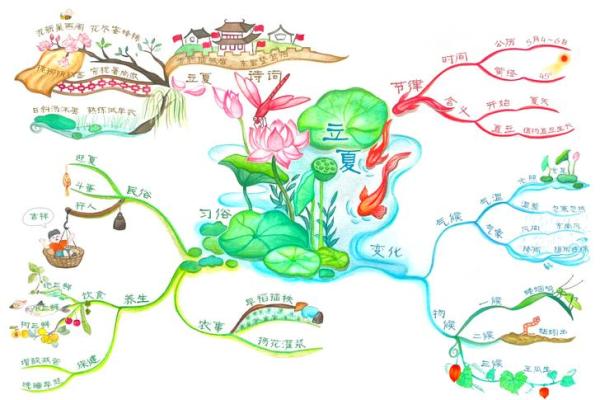

传统习俗:饮食与活动的调整

立夏不仅是农业周期中的关键时刻,也是传统文化中一个富有特色的节日。立夏时节的饮食习惯和民间活动都有着深厚的文化底蕴。在饮食上,立夏时节的食物注重清热解毒、调节脾胃功能。例如,人们常常食用绿豆汤、凉拌菜、黄瓜、苦瓜等具有清凉解热功效的食物。此外,传统习俗中还会食用立夏蛋,这是因为立夏前后,鸡蛋富含营养,适合补充体力。立夏蛋的习俗反映了人们对健康的关注,也体现了节令的变化。

在活动方面,古人会在立夏时节举行“打蒲扇”、踏青等活动。打蒲扇是一种祈求风调雨顺、丰收的民俗活动,借此驱邪祈安。立夏也有吃“立夏面”的习惯,这象征着长寿和健康。通过饮食和活动的结合,古人旨在调节身体与大自然的和谐。

《黄帝内经》中的立夏养生法

《黄帝内经》是中国传统医学的经典之作,它对立夏时节的养生有着详细的论述。在这部书中,夏季的养生强调“养心安神、调节气血”。立夏时节,天气逐渐炎热,人体的阳气开始升发,脾胃功能相对较弱。因此,《黄帝内经》建议在此时节应注重补充体力,适量进食清淡的食物,避免暴饮暴食,以免加重脾胃负担。

书中还提到,立夏时节应当保持良好的作息时间,避免熬夜。因为“夏令则阳气盛,阴气弱”,要注意调节身体的生理节奏,保持心情的愉悦与平衡,以应对即将到来的炎热天气。

唐代的立夏食疗

唐代的《千金要方》是中国古代重要的医学书籍,其中对节气养生有详细的讨论。在立夏时节,书中提到应多食用具有清热解暑作用的食物,如绿豆、莲子、薏米等,帮助身体清除多余的湿气和热气。唐代的食疗方法强调季节性饮食,提倡“时令食材”,并通过食物调理增强体质,以适应立夏的气候变化。这些食疗方法在今天依然有广泛的影响,很多中医养生机构仍然采用类似的食谱来调节身体健康。

当代人的立夏养生实践

在现代社会,尽管生活方式和环境发生了巨大变化,但立夏的养生理念依然被许多人所传承和实践。尤其是在都市快节奏的生活中,保持健康的饮食和作息显得尤为重要。现代人越来越注重食物的季节性和营养价值,很多餐厅和养生馆会根据立夏的时令特点,提供符合健康需求的夏季菜单,例如绿豆汤、荷叶茶等,这些食物能够帮助人们清热解毒、促进消化。

此外,现代人也注重运动和心理调适,立夏时节,适度的户外运动,如晨跑、散步,能够增强体质,保持良好的身体状态。而在心理层面,人们也更加关注减压和放松,保持愉悦的心态,以应对夏季可能带来的焦虑和烦躁情绪。

立夏作为一个古老的节气,融合了天文、农业与文化的多重意义。从古至今,它不仅是季节交替的标志,也是人们养生调理的重要时机。通过饮食调节、生活习惯的改变以及对传统养生文化的传承,立夏为现代人提供了重要的健康指导。

起名大全

最近更新

- 2025年08月03日是否是搬家吉日 搬家入宅能行吗

- 农耕节气:秋收时节的农事习俗

- 如何改变命运?宋湘命理带你走出八字误区

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚合不合适? 今日定下亲事好吗

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家有问题吗? 搬家入伙有问题吗?

- 姓倪取知性优雅的名字,男孩名字怎样取更有气质?

- 男孩选光字取名:从属性到寓意的深度解析手册

- 2025年07月25日开业选的是良辰吉时吗? 开张是好日子吗?

- 2025年08月20日装修算不算好日子? 今日装修动工适合吗?

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土是好日子吗? 今日动土好吗

- 2025年07月22日(农历六月廿八)能否作为乔迁黄道吉日? 今日乔迁入宅好吗

- 养生智慧与教师节的心灵调养

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气