小寒大寒节气与冬季养生的关系

冬季是人体养生的重要季节,尤其是小寒和大寒这两个节气。它们不仅是冬季的两大节气,也是气候最为寒冷的时段。古人通过观察自然规律,提出了许多关于冬季养生的智慧,帮助我们更好地应对寒冷天气。小寒与大寒的到来,意味着冬季的寒冷达到一个极致,这时的养生重在“藏”,即注意保暖、调整饮食与作息,避免寒气侵袭,保持身体的内外平衡。

小寒大寒的天文与农耕背景

小寒和大寒是中国农历中的重要节气。小寒通常出现在每年1月5日左右,是二十四节气中的第23个节气,标志着寒冷的气候开始加剧。而大寒则紧接着小寒,通常出现在1月20日左右,是一年中最冷的时段。

这些节气的形成和农耕社会的生产活动密切相关。在古代中国,农业生产周期与气候变化密切相连。小寒和大寒的气候变化提醒农民,严冬的寒冷可能对农作物的生长造成影响,必须采取有效的措施防寒保暖,以确保丰收。此时,农民通常会选择在家里休养生息,避免在寒冷天气下外出,减少体力消耗。

从天文的角度来看,冬季是太阳直射点最远离地球的时期,白天时间最短,夜晚最长。这也意味着天地之间的阴气最为强盛。因此,小寒和大寒这两个节气正是阴气最盛、阳气最弱的时候,人体的阳气也相应减弱,容易感到疲倦、乏力。因此,在这段时间里,人体的养生应特别注意加强保暖,防止寒气入侵。

传统习俗与养生智慧

在中国传统文化中,冬季养生有着悠久的历史,尤其是在小寒和大寒这两个节气之间,养生的重点在于“藏精养神”。《黄帝内经》明确指出,冬季是“藏”养之时,适宜休息和补充体力,避免过度劳累和熬夜。小寒和大寒的养生习俗往往体现于饮食和活动方面。

首先,在饮食上,冬季人们通常会增加热量较高的食物,如羊肉、牛肉、鸡肉等,来帮助身体抵御寒冷。传统上,民间习惯在小寒大寒时节食用一些温热的食物,如羊肉汤、麻辣火锅等,增强身体的抗寒能力。此外,冬季应尽量避免过量食用寒凉食物,比如生冷的水果和冷饮。

在活动方面,小寒和大寒时节,古人提倡少外出,避免寒冷天气中的暴露。此时的活动应以温和、舒缓为主,如太极拳、气功等,这些活动有助于疏通经络,促进气血循环,增强体质。同时,也提倡热水泡脚和保持良好的作息,以促进睡眠,帮助身体恢复。

历史案例:宋代“腊八节”与冬季养生

在宋代,腊八节与冬季养生有着密切的关系。腊八节通常在小寒节气前后,是传统的祭祀节日,古人认为这一天是冬季养生的关键。腊八粥是这一节日的传统食品,由多种食材熬制而成,富含丰富的营养成分,能够帮助人体抵御寒冷,滋养身体。

宋代的《东京梦华录》记载了腊八节的庆祝活动,不仅仅是祭祀祖先,还有丰富的食品和活动安排。这一节日也成为了人们聚集在一起,分享温暖和美好祝愿的时刻。腊八粥的配方和制作方法代代相传,至今仍是冬季养生的一部分。

城市中小寒大寒的养生实践

在现代社会,尽管大多数人不再依赖农耕生活,但小寒和大寒的养生理念依然得到传承并适应了现代生活方式。在城市中,现代人仍然保留着冬季食补的传统。每到小寒大寒,许多餐馆和家庭会选择煲汤、火锅等方式,增加温暖的食物供应。

同时,现代的健身和养生行业也开始关注小寒大寒节气的影响,推出一些专门的养生课程,如瑜伽、健身操等,帮助人们增强体质、提升免疫力。此外,现代人更加注重心理健康,冬季养生不仅限于身体的保健,还包括情绪和心理的调节,保持积极向上的心态,对抗冬季可能带来的低沉情绪。

-

-

-

-

-

-

-

-

-

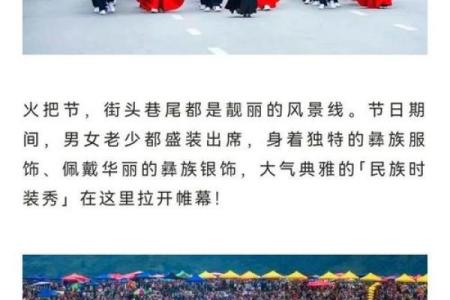

藏族火把节:了解这一传统节日背后的农耕智慧与文化传承

藏族火把节是一个历史悠久的传统节日,盛大庆典背后蕴藏着丰富的农耕智慧和深厚的文化传承。这一节日通常在每年农历六月二十四日庆祝,标志...

24节气 -

起名大全

最近更新

- 想给荀姓宝宝起文艺清新的名字,女孩名字求灵感

- 2025年08月25日(农历七月初三)是否是领证吉日 登记领证有没有问题?

- 2025年08月06日提车避凶了没? 今日买新车吉利吗?

- 2025年08月16日(农历闰六月廿三)订婚是好日子吗? 今日定下婚约吉利吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)结婚是好日子吗? 今日办喜事能算好日子吗

- 苗字取名女孩寓意:从字义看个人修养与品格象征

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证能算好日子吗? 登记结婚吉日指南

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家有问题吗? 适合乔迁搬家吗?

- 凌字男孩取名:属性属木的生长寓意与自然联结

- 五行格局解密:如何通过纳音调整命运走向

- 陶姓男孩别致的名字,灵韵十足的有哪些?

- 暗藏玄机:八字命理如何颠覆你的命运观

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气