鄂伦春族传统节庆与天文观测的神秘联系

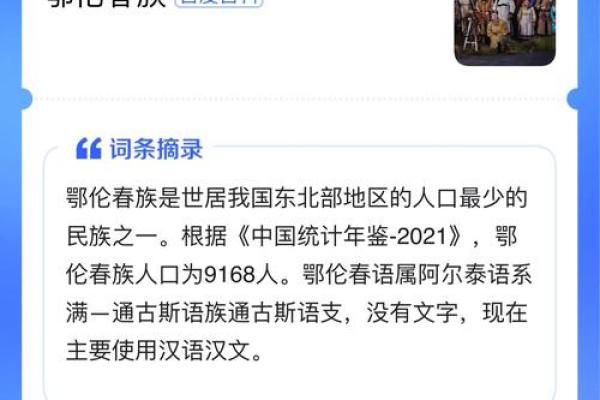

鄂伦春族是中国的一个少数民族,居住在黑龙江、内蒙古等地的森林地区。这个民族在历史的长河中,逐步发展出与自然和天文密切相关的传统节庆活动。这些节庆不仅是对生命与季节的礼赞,更与天体的运动、星象的变化息息相关。鄂伦春族的节庆活动有着深厚的文化底蕴,尤其在天文观测方面,展现出与星空相连的神秘关系。

起源:农耕与天文的交织

鄂伦春族的传统节庆起源与农耕及天文观察有着紧密的联系。虽然他们的生活方式以狩猎为主,但天文观测的传统在其节庆中占据重要地位。通过观察天象变化,鄂伦春族的先民能够判断季节的变换,安排狩猎和祭祀活动。例如,他们通过观察太阳和月亮的运动来预测气候变化,以此为依据进行农业活动的规划。

在鄂伦春族的传统文化中,天文现象被视为天地间神秘力量的体现。冬季长夜中,族人通过观测北极星的位置来确认四季的更替,并根据星象的变化来安排他们的传统节庆时间。天文知识的传递不仅仅是为了农业生产,更有着精神层面的寄托。星空不仅仅是指引生活的工具,也是一种文化的象征,承载着族人对自然和天地的敬畏之情。

传统习俗:节庆活动与天文现象

鄂伦春族的传统节庆活动中,有许多习俗与天文现象密切相关。在每年的冬季,他们会举行盛大的冬祭活动,祭祀天神和祖先。这一仪式通常选择在最寒冷的时节进行,以此感谢大自然的恩赐,祈求来年丰收。在这个节庆中,族人会举行祭火仪式,围绕篝火跳舞、唱歌,借助火光与天上的星辰进行心灵的沟通。

此外,鄂伦春族还会在特定的星象变化时举办特别的庆典。例如,每年的春分和秋分时节,族人会举行“天祭”活动,这时正值昼夜平分,象征天地的和谐与平衡。祭典上,族人会仰望星空,举行祈福仪式,盼望来年天时地利、人和事顺。

节庆中的饮食习惯也和天文现象紧密相关。在冬季节庆中,鄂伦春族会准备传统的食物,如熏肉、炖野味等,这些食物的制作和消费往往与天文周期相关。特别是与太阳和月亮的周期变化密切相关的食物储存、食用时间,都有着与天文知识的深刻联系。

历史案例:天文观测与节庆的融合

历史上有两个重要的例子,展现了鄂伦春族如何将天文观测与节庆活动相结合。第一个是“冬至祭天”节,这一节庆与冬至日密切相关。冬至是太阳直射点最远离赤道的时候,也是昼最短夜最长的一天。鄂伦春族通过这一天来调整他们的狩猎和生活节奏。在冬至这天,他们会举行祭祀活动,向祖先和自然神灵祈求丰收和健康。这个节庆不仅是对冬季的迎接,也是对自然规律的一种敬畏。

另一个例子是“星月祭”,这是一种与月亮周期和星象密切相关的节庆活动。在鄂伦春族的传统中,月亮和星星具有神秘的力量,能够影响整个社会的运转。每当新月升起时,族人会举行集体祭拜,感谢月亮的光辉,并祈求未来一月的平安和顺利。

天文文化的延续

进入现代,虽然科技的进步使得天文观测不再是生活的主要依赖,但鄂伦春族的天文文化仍在传承和发扬。如今,许多年轻人依旧在传统节庆中参与天文活动,特别是在节庆期间的星空观测,成了他们了解传统与自然联系的重要方式。通过举办观星活动,族人们不仅回顾过去,也将这份与自然的紧密联系延续给下一代。

此外,随着天文学的普及,越来越多的鄂伦春族人开始通过科学手段深入了解星空和宇宙现象,但他们的节庆活动依然保持着与天文的深刻联系。每年的冬季,他们依旧会根据天象变化安排祭祀活动,虽然这已不再是依赖天文观察来预判自然灾害和农耕周期,而是作为一种文化传承和精神寄托的表现。

鄂伦春族的传统节庆与天文观测的关系,展现了人与自然和宇宙之间的深刻联系。从古至今,这种文化遗产在现代社会中得到了不同形式的传承,既是对先人智慧的尊重,也是对自然规律的崇敬。

-

-

-

-

-

-

澳大利亚夏至节:如何在天文变换中找到节日的力量与寓意

每年的12月21日或22日,澳大利亚迎来一年一度的夏至节。这一天,太阳直射南回归线,澳大利亚的白昼时间最长,黑夜最短。夏至节不仅是天文上...

24节气 -

-

-

-

起名大全

最近更新

- 2025年07月24日(农历六月三十)算不算动土好日子? 建筑房屋合适吗?

- 2025年08月03日是否为搬家黄道吉日 今日乔迁搬新房合适吗?

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁选的是良辰吉时吗? 入住新居合适吗?

- 2025年08月25日(农历七月初三)是否适宜领证? 今日领证结婚好吗

- 解锁马苏命理中的命运密码,如何改变你的生活轨迹

- 芳字女孩取名:属性属火的光明寓意与能量象征

- 2025年08月03日搬家是黄道吉日吗? 今天乔迁搬家是好日子吗?

- 如何利用感恩节日历合理规划节令养生

- 2025年07月22日乔迁有问题吗? 入住新居适合吗?

- 2025年08月03日(农历闰六月初十)搬家避凶了没? 今日乔迁新居合适吗?

- 2025年08月25日(农历七月初三)领证吉利吗? 领证结婚吉日宜忌查询

- 2025年07月24日(农历六月三十)是否属于动土吉日? 今日建筑房屋好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气