夏季养生与节气转折的巧妙平衡

夏季的到来不仅是温暖天气的象征,更是自然界气候与节气转折的关键时刻。随着阳光强烈,白昼延长,气温逐渐升高,人体和环境之间的微妙关系便成为了我们养生的重点。古人通过观察自然的变化,逐步总结出了与季节相关的养生智慧。今天,我们不仅要从农耕时代的经验中汲取智慧,还要结合现代生活的节奏,探讨如何在现代社会继续传承这些智慧。

农耕时代的养生智慧

农耕社会中,四季变化直接影响着人们的生产和生活方式,夏季尤为重要。夏天是生长和繁荣的季节,因此,古人认为夏季需要多进行补充和调养,防止暑气入侵。根据《黄帝内经》的记载,夏季养生要遵循“养心”的原则,因为心主血脉,夏季是心脏最为活跃的时期。

在这种背景下,传统的夏季养生方式开始得到发展,最为典型的是适时饮食和调整作息。古人认为夏季食物要清淡且具有凉性,像绿豆汤、莲子粥等清热解毒的食物成为了夏季常见的选择。而在作息方面,农忙时节的日出而作、日落而息的生活方式,也给了人们充足的休息和调养时间,避免了过度劳累带来的健康问题。

天文节气与夏季养生的关系

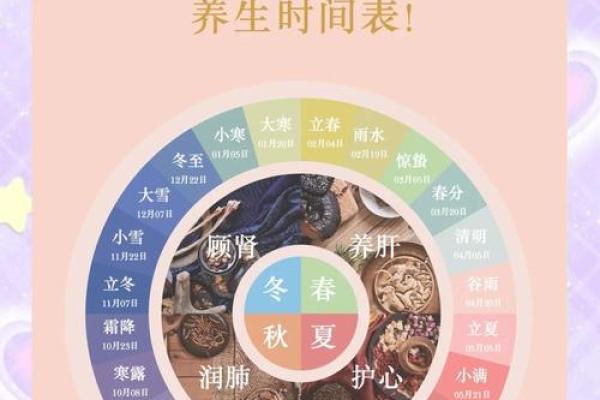

在天文学上,夏季的节气转折点是立夏、夏至和小暑、大暑,这些节气的变化反映了自然界气候的演变。立夏标志着气温的显著升高,古人认为此时应当开始防暑和补充水分。夏至则是太阳直射北回归线,白昼最长,气温最热,标志着一年的阳光最为强烈。因此,夏至前后,人们尤其需要注意防止中暑,保证充足的水分和清凉的饮食。

夏季节气的转折,不仅影响了人们的生活节奏,也塑造了人们的饮食习惯和健康观念。比如,传统的“吃苦瓜”就是一种有深刻天文背景的饮食习惯。因为苦瓜具有清热解毒的作用,尤其适合在气温逐渐升高的夏季食用,帮助人体清除体内的燥热。

传统习俗中的夏季活动与养生

在传统文化中,夏季不仅仅是食物和作息的调整,许多活动也与养生密切相关。传统节日“端午节”便是一个典型的例子。端午节不仅有吃粽子、赛龙舟等习俗,更有驱除邪气的活动,如佩戴五色线、挂艾草等,目的就是通过这些活动抵御夏季的病邪。

这些活动中蕴含着古人的智慧——通过身心调养,保持身体的健康和清凉。艾草和五色线的使用,不仅是文化习俗的体现,更是基于古人对自然规律的深刻理解。端午节时节的“防暑”意识,也促使古人在这个时节采取了许多与健康相关的措施,这些习俗至今仍被人们广泛遵循。

从生活方式到饮食文化

进入现代社会,夏季养生的传统不仅未被遗忘,反而在现代生活方式中找到了新的表达。如今,现代人依然注重夏季的清凉养生,尤其在饮食方面。例如,夏季清汤、凉拌菜、冰镇水果等成为了餐桌上的常客。并且,随着健康理念的普及,更多的人开始认识到夏季养生不仅仅局限于饮食,合理的运动和作息调整也是养生的一部分。

而在许多城市的养生馆和健康中心,夏季养生已经成为了一个热门话题。通过体质调理、食疗和推拿按摩等方式,现代人依旧传承着古人的养生智慧。此外,随着健康食品的崛起,市面上各种“夏季专用”的养生食品,如绿豆粉、莲藕饮等,帮助人们在炎热的季节中保持身体的平衡和清爽。

这些现代传承不仅仅是对传统习俗的延续,更是通过科学的方式和理念,把古人的智慧与现代生活结合,形成了新的养生文化。

通过这些历史和现代的案例,可以看到无论是在农耕时代还是在当今社会,夏季养生与节气转折之间的巧妙平衡始终贯穿着人们的生活。无论是饮食、作息还是活动,都能从传统的文化中汲取灵感,并在现代的生活方式中继续发扬光大。

起名大全

最近更新

- 男孩选光字取名:从属性到寓意的深度解析手册

- 2025年07月25日开业选的是良辰吉时吗? 开张是好日子吗?

- 2025年08月20日装修算不算好日子? 今日装修动工适合吗?

- 2025年07月24日(农历六月三十)动土是好日子吗? 今日动土好吗

- 2025年07月22日(农历六月廿八)能否作为乔迁黄道吉日? 今日乔迁入宅好吗

- 养生智慧与教师节的心灵调养

- 2025年07月24日动土合良辰吗? 今日动土有问题吗?

- 解析生辰八字名字打分与命运不同的关联,揭秘合婚看什么

- 2025年07月22日是否适宜乔迁? 今天入新宅是好日子吗?

- 哈萨克族库尔班节:传统习俗与现代养生的碰撞

- 夏季养生与节气转折的巧妙平衡

- 2025年08月20日装修合良辰吉时吗? 今日装修动工好吗

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气