夏至节气:如何通过养生食谱应对炎热夏季

夏至节气是中国二十四节气中的重要节点之一,标志着一年中白昼最长的一天,气温逐渐升高,气候变得炎热。在这个时节,如何通过养生食谱来适应炎热的夏季,成为人们关注的重点。通过探讨夏至的起源、传统习俗以及现代传承,结合饮食与活动,帮助大家在高温季节保持健康。

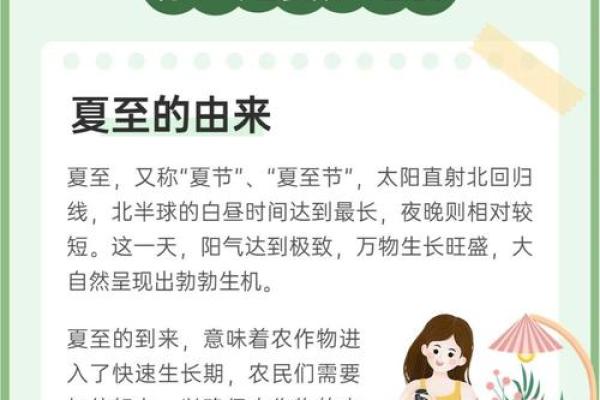

夏至的起源与意义

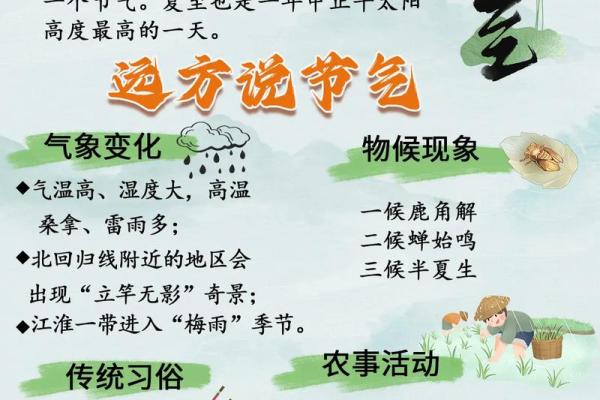

夏至节气源自农耕社会对自然变化的观察与总结。天文学上,夏至是太阳直射地球北回归线,地球北半球的白昼最长,夜晚最短。这个时期,气候逐渐变热,是植物生长旺盛的时节。对于农耕社会而言,夏至不仅意味着阳光和雨水的适时配合,更是收获季节的前奏。农民根据这一节气安排耕种、收割,保证农田的丰收。

从养生角度看,夏至时节,人体阳气最盛,气温升高,容易导致体内阳气过旺。因此,传统养生理论强调“养阴”以防燥热伤身,饮食应以清淡、滋阴、消暑为主,避免食物过于油腻或辛辣。

传统习俗与饮食调节

在中国传统中,夏至时节有诸多习俗与饮食安排,旨在调节人体与自然环境的关系。夏至时人们有吃“夏至面”的习惯,寓意着长寿与健康。夏至面多以清汤为基底,配以时令蔬菜,清爽可口,帮助清热解暑。除此之外,许多地方还有食用凉粉、绿豆汤等传统食物,以利于清热、解暑。

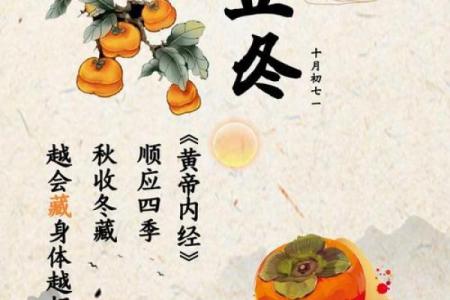

《黄帝内经》中有云:“夏三月,早卧晚起,必待日光。”强调夏季养生应顺应自然界的变化,作息时间应适当调整,以避免因过度劳累造成身体的虚弱。夏至时节,早起晚睡,白天宜尽量避免暴晒与高温环境的直接接触,饮食宜以清热解暑为主,常见的食材如绿豆、冬瓜、黄瓜、苦瓜等,都是适合夏至时节的养生之选。

三国时期的“仲夏养生”

三国时期,名医华佗在《伤寒杂病论》中提到,夏至时节,人体阳气最为旺盛,容易伤及脾胃,因此要避免进食过多的油腻食物。他建议,夏季饮食应以清淡为主,尤其是要多吃一些利水、清热的食材,如冬瓜、莲子、绿豆等。这一观点至今仍然对现代养生有很大的影响。华佗的饮食理论对于调节夏季体内的阴阳平衡,预防中暑等具有重要指导意义。

唐代“夏至消暑饮品”

唐代的《本草纲目》记载了许多针对夏季的饮食方剂,其中包括多种消暑饮品。唐代人非常注重夏季的饮食调节,传统的消暑饮品如绿豆汤、薏米红豆汤等,既能清热又能利湿,成为当时人们在夏至时节的常备饮品。此外,唐代人还常通过食用富含水分的水果,如西瓜、柿子等,来帮助降温解暑。现代人依然可以借鉴这些饮食理念,通过合理选择食材,调理体内的热气。

养生食谱的调整与应用

随着时代的发展,现代人对养生的理解越来越科学化与多元化。如今,夏至时节的养生食谱,依旧注重清凉与消暑,但在食材选择上更加丰富与多样。比如,现代养生学提倡通过绿茶、菊花茶等草本饮品来清热解毒,尤其适合高温天气下的城市人群。

此外,现代饮食也强调平衡膳食结构,避免单一食材的过度摄入。时下流行的“夏至养生餐”,通常包括新鲜的时令蔬菜、水果,以及低脂肪、高蛋白的食物,如鱼类和豆类。这些食物不仅能有效消暑,还能帮助维持身体的营养平衡。

对于都市人来说,夏至养生不仅限于饮食,也包括日常生活中的作息调整与运动方式。例如,晨跑、晨练等温和的运动有助于舒展身体,保持充沛的活力。同时,适度的空调和电风扇使用,也能有效防止室内过热,避免因气温过高引起的身体不适。

通过调整饮食习惯、合理选择食材,并结合现代养生理念,夏至时节的养生不仅是一种传统文化的传承,也符合现代生活的实际需求。

-

-

-

-

-

-

-

-

澳大利亚夏至节:如何在天文变换中找到节日的力量与寓意

每年的12月21日或22日,澳大利亚迎来一年一度的夏至节。这一天,太阳直射南回归线,澳大利亚的白昼时间最长,黑夜最短。夏至节不仅是天文上...

24节气 -

-

起名大全

最近更新

- 2025年08月06日是否适宜提车? 提车能算好日子吗

- 2025年07月22日安门避凶了没? 安装大门吉日宜忌查询

- 揭秘生生辰辰八八字字多多重重能,能改运改吗运吗??揭秘命命运运不同与合,合婚婚的看深什么层

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁是上上吉时吗? 今日入新宅有没有问题?

- 飘字五行属什么?女孩取带飘字的名字好吗

- 2025年07月22日算不算乔迁好日子? 今天乔迁行不行

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁是黄道吉日不? 乔迁新居黄道吉日查询

- 众字男孩名字怎么取?属性解析与寓意延伸指南

- 2025年08月20日装修行不行 装修是否合适宜?

- 慕字取名寓意男孩:传统文化中的五行相生原理

- 裴姓活泼开朗的女宝宝名字

- 2025年07月22日(农历六月廿八)算不算安门好日子? 安装入户门有问题吗?

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气