立秋:秋季气候与养生起居的调整

立秋:秋季气候与养生起居的调整

秋季是四季变化中一个独特的节点,标志着夏季的结束与秋天的开始。立秋不仅仅是一个天文现象,也为人们的生活和养生提供了重要的指引。作为一个与农耕和天文紧密相关的节气,立秋的到来影响着自然环境的变化,同时也对人们的健康和日常生活提出了新的要求。

立秋的起源与天文背景

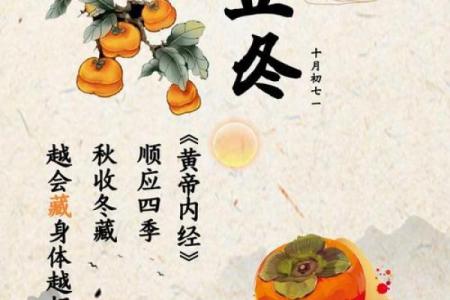

立秋作为二十四节气中的一个重要节点,源于中国古代天文学的划分。根据天文历法,立秋通常出现在每年8月7日或8日之间,这一天太阳到达黄经135度。自此,白昼开始逐渐缩短,气温逐渐降低,秋天的气候特征开始显现。这一节气的到来为农耕活动提供了明确的季节指引:秋季是收获的季节,也是农田管理的关键时期。立秋既是夏季的结束,也是秋季农事活动的起点,标志着粮食逐步进入成熟阶段。

在古代,农民根据天文现象确定播种与收获的时机,立秋是一个重要的时间标志,帮助他们安排种植计划,确保丰收。这种天文与农耕的结合,既体现了中国古人对于自然规律的精妙理解,也反映了天文历法与民生的紧密联系。

传统习俗与秋季饮食

随着立秋的到来,许多地方都有特定的传统习俗,这些习俗不仅是文化的传承,也有着深厚的养生理念。例如,在立秋这一天,许多人会吃“立秋饼”或是“秋果”,这些食物象征着丰收与开始进入秋季的生活状态。传统上,秋季是一个滋补的时节,民间讲究秋季养肺,特别是在饮食上,要注重润燥与滋阴。

古代医学典籍《黄帝内经》提到,“秋三月,此为序,广气养阴。”意思是,秋季的养生应着重于滋养身体的阴气,避免过多的外界刺激。在饮食上,传统的秋季食谱包括了大量的梨、苹果、柿子、红枣等有滋阴润燥作用的食材,同时也提倡少食辛辣和燥热的食物,以保持身体内外的平衡。

唐朝的立秋习俗

在唐代,立秋的习俗尤为盛大,尤其是在宫廷和贵族之间。那时,立秋不仅是一个气候变化的节点,更是国家农业政策的一部分。根据《唐书》记载,立秋时,朝廷会举行祈丰收仪式,旨在表达对自然神灵的敬畏和感恩。同时,宫廷内的饮食也会特别讲究。皇帝和贵族会食用秋季特有的食材,如桂圆、莲子等,象征着健康与长寿。

这种在节气变化时的特殊饮食习惯,不仅仅是对健康的关注,更是对天地自然规律的顺应。这种饮食方式对后代的秋季养生有着深远的影响,也成为了古代养生文化的重要组成部分。

宋代的秋游习俗

宋代的立秋习俗中,秋游是一个非常有代表性的活动。文人们会选择在这一天进行秋游,既享受秋天的清新空气,也借此调整自己的身心状态。秋季气候宜人,适合远足和户外活动,尤其是对于长期坐办公室或书房的文人来说,秋游有助于调节气血,促进身体健康。

根据《宋史》中的记载,许多文人都写有关于立秋秋游的诗词,如苏轼的《秋夜将晓出篱门迎凉有感二首》便是以立秋后的气候变化为主题,表达了他对秋季的深厚感情。这种融入生活的秋季文化,不仅增强了人们的身心健康,也深化了对秋季养生和生活节奏的理解。

都市中的立秋养生

到了现代,立秋的养生理念依然被广泛传承,特别是在都市中,人们对于养生的关注达到了前所未有的高度。现代生活节奏较快,气候变化对身体的影响更加明显,因此,秋季的养生成为了人们生活的一部分。现代人在立秋时,会特别注意调整饮食结构,增加食用润肺、滋阴的食材,如蜂蜜、银耳、山药等。同时,适度的运动和户外活动,也成为了立秋养生的重要组成部分。

在一些大城市中,许多养生馆和健康中心会针对立秋推出特别的养生项目,提供秋季专属的健康调理。这种现代传承不仅是对传统习俗的延续,更是结合现代医学与生活方式的创新,帮助人们更好地适应秋季的气候变化,保持身体的健康平衡。

立秋是一个富有深厚文化底蕴的节气,它不仅仅是自然界的转折点,也是人们生活中的重要时刻。通过传统习俗的传承和现代养生理念的结合,立秋不仅指导我们如何顺应自然,还让我们从中汲取了丰富的健康智慧。

-

-

-

-

-

-

-

-

澳大利亚夏至节:如何在天文变换中找到节日的力量与寓意

每年的12月21日或22日,澳大利亚迎来一年一度的夏至节。这一天,太阳直射南回归线,澳大利亚的白昼时间最长,黑夜最短。夏至节不仅是天文上...

24节气 -

-

起名大全

最近更新

- 飘字五行属什么?女孩取带飘字的名字好吗

- 2025年07月22日算不算乔迁好日子? 今天乔迁行不行

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁是黄道吉日不? 乔迁新居黄道吉日查询

- 众字男孩名字怎么取?属性解析与寓意延伸指南

- 2025年08月20日装修行不行 装修是否合适宜?

- 慕字取名寓意男孩:传统文化中的五行相生原理

- 裴姓活泼开朗的女宝宝名字

- 2025年07月22日(农历六月廿八)算不算安门好日子? 安装入户门有问题吗?

- 天文奇观与元旦:星空下的新年祝福

- 2025年08月03日搬家符不符合黄道吉日 乔迁搬家是否是好日子?

- 颠覆传统看命理:贵妇八字中的秘密与改变命运的技巧

- 震字男孩取名:诗词典故中的经典搭配示例

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气