农历新年的诗歌与民间风俗

每到冬去春来之际,传统的农历新年便悄然而至。这个节日不仅承载着浓厚的家庭情感,也蕴含着丰富的文化内涵。从千百年的历史中,我们可以看到农历新年作为一个节令性的重要节日,如何与天文、农耕等自然现象紧密相连,以及人们如何通过各种传统习俗来祈福驱邪、迎接新的一年的到来。

农历新年的起源:天文与农耕的融合

农历新年的起源与古代中国的农业社会紧密相关。自远古时期,农业是生产生活的核心,节令的变化直接影响着农耕的周期。中国古代使用的是“阴阳历”,即根据月亮的周期来安排年份和节气,而农历新年便定在每年冬至后的第二个月初一,这一日期的选择有着天文学的依据——它标志着一年中阳气开始回升、万物复苏的时刻。这个时刻意味着冬季的严寒即将过去,春天的温暖即将到来,农耕活动也开始进入新的周期。

农历新年不仅与天文变化密切相关,也象征着中国农耕文化中的轮回与再生。农民们通过这一节日来祈愿新的一年五谷丰登、风调雨顺,表达了人们对自然力量的敬畏与依赖。随着岁月的流转,农历新年逐渐发展成了一个包含宗教祭祀、民间娱乐、家庭团聚等多方面内容的文化盛宴。

传统习俗:饮食与活动的象征意义

农历新年不仅仅是一个节令的开始,它还承载着丰盛的传统习俗。每逢新年,家家户户都会准备丰盛的年夜饭,这一餐的食物种类繁多且具有象征意义。例如,鱼是必不可少的年菜之一,因为“鱼”与“余”同音,象征着“年年有余”,寓意着财富和好运的积累。此外,饺子在北方尤为重要,其形状像元宝,寓意着财运和好运。“年糕”也是传统食品之一,象征着步步高升、事业蒸蒸日上。通过这些食品,农历新年的饮食习俗不仅满足了味觉的享受,也寄托了对未来的美好祝愿。

与此同时,春节期间的活动也是充满象征意义的。放鞭炮、贴春联、挂灯笼等习俗,都是驱邪避灾、迎接新年的方式。放鞭炮是为了驱赶“年兽”,这是一种传说中的怪兽,象征着人们在新的一年里要消除一切不祥与灾难。春联则以红色为主,寓意着喜庆和好运,且其内容往往是吉祥如意的祝愿。无论是年夜饭的食物,还是节日中的各类活动,都传递着一个共同的主题——通过与自然力量的互动、家庭成员的团聚,共同迎接新一年的到来。

唐代的春节与民俗活动

唐代是中国封建社会的鼎盛时期,春节的习俗在这一时期得到了进一步的丰富和规范。唐代的春节,不仅有传统的祭祖仪式,还有盛大的宫廷庆典和民间游行。宫廷中会举行盛大的宴会,朝廷官员齐聚一堂,民间则有庙会和民俗活动,其中最具代表性的是舞龙舞狮和灯会。唐代的春节不仅是农民祭祀的日子,也是皇权象征的展示期。通过这种方式,春节成为了凝聚民心、彰显国威的重要时刻。

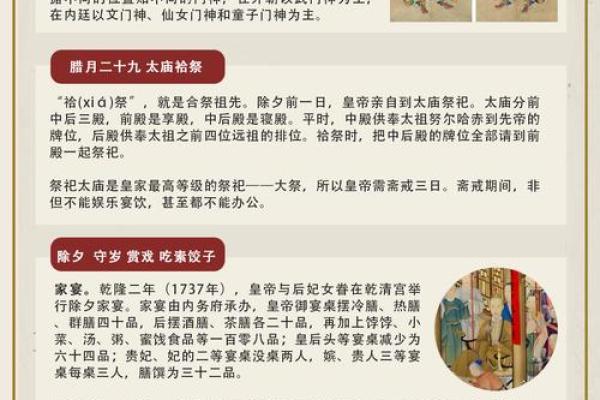

明清时期的年俗与文化内涵

到了明清时期,春节的民俗活动更加多样化。在明清两代,春节期间的民间活动已经形成了相对固定的模式,包括“走亲访友”、祭祖、看灯会、舞龙舞狮等。尤其是在清代,皇帝每年都会举办盛大的春节庆典,举行“迎春”仪式。与此同时,民间的“抢红包”习俗开始流行,红包代表着新年中的祝福和好运,象征着长辈对晚辈的爱护与关怀。

守旧与创新的结合

随着时代的发展,农历新年的传统习俗也在不断演变。现代社会中,尽管许多人已不再过着纯粹的农业生活,但农历新年依然是最重要的家庭团聚时刻。尤其是在城市化进程中,很多传统活动得到了创新和传承。例如,春节的鞭炮声已被烟花替代,年夜饭不再仅仅局限于家庭聚餐,很多人选择到餐馆聚餐或外卖;而春节期间的网络春晚、社交平台的祝福与红包等新形式,依然保留着传统的文化精神。

无论形式如何变化,农历新年作为中国文化的重要一环,始终承载着人们对团圆、幸福和美好未来的向往。

起名大全

最近更新

- 2025年08月16日这日子订婚是否黄道吉日? 定下婚约有问题吗?

- 情人节与养生的完美结合:如何在浪漫中保持身心健康

- 姓喻有什么耐人寻味的女孩名字?取名攻略来了

- 2025年07月22日(农历六月廿八)乔迁是黄道吉日不? 今日入住新居有问题吗?

- 管姓男孩取独特韵的名字,有什么朗朗上口的?

- 2025年08月06日提车适合吗? 提车买车算不算好日子?

- 金秋时节,国庆节如何搭配天文现象观察最佳

- 如何改变谢霆锋命运中的暗藏玄机?一位命理师的深度分析

- 盲派命理神煞,如何利用命运密码打破命运局限?

- 农耕文化中的儿童节:与自然和谐共生的象征

- 2025年08月06日(农历闰六月十三)提车日子合黄道没? 今天提车买车怎么样?

- 从苗族节日看民族文化的传承与发展

- 八字

- 吉日

- 起名

- 节气